摘要

人们日益认识到利用卫生研究在决策中以及了解相关机制的重要性。最近的报告呼吁为改善发展中国家的卫生状况提供更多资源,以及要求问责的全球压力,这些报告提请更多注意以研究为依据的决策。关键的利用问题已经描述了至少20年,但对卫生研究系统的日益关注创造了额外的维度。

在决策中利用卫生研究应有助于制定最终可能导致预期结果的政策,包括卫生方面的进步。在本文中,对这些问题的探讨与对各种决策形式的回顾相结合。当这与对不同类型的健康研究的分析联系起来时,它有助于对研究利用的各种意义建立一个全面的说明。

以前的研究报告了一些方法和概念框架,这些方法和框架被用来记录在决策过程中的利用情况,虽然取得了不同程度的成功。这些研究揭示了在利用不足的总体情况下研究影响的各种例子。

可以通过探索以下方面来确定可能提高利用的因素:确定优先次序;介于研究和决策之间的卫生研究系统的活动;以及健康研究的接受者或“受体”的作用。接口和受体模型为分析提供了一个框架。

在确定了这些评估的目的之后,将提出关于评估卫生研究利用的可能方法的建议。我们的结论是,通过开发基于概念分析和回顾以往研究的评估方法,可以更好地理解和增强研究利用。

审查

介绍和背景

世界卫生组织(世卫组织)总干事决定,《2004年世界卫生报告》,健康研究:增进健康的知识,应涉及仔细反思卫生研究的进展如何导致改善卫生和卫生公平。世卫组织发起了一项广泛的卫生研究系统分析(HRSA)倡议,为2004年的报告提供信息。该倡议的一个组成部分是一个侧重于评估保健研究利用情况的项目。利用项目本身由各种元素组成。本论文受日内瓦世卫组织研究政策和合作部的委托,审查与在决策中利用卫生研究有关的问题,并在审查的基础上,就评估这种利用的适当方法提出建议。

世卫组织日益强调卫生系统的作用[1]并将注意力集中在政策制定对建立有效卫生系统的重要性[2,3.].世界银行估计,实现与卫生有关的千年发展目标的费用为每年200亿至250亿美元。然而,报告指出:"只有在政策和体制环境有利于额外卫生支出有效的情况下,这些单位成本估算才适用" [2].反过来,越来越多的机构认识到卫生政策制定的重要性,即了解研究的重要性[3.- - - - - -5].

相关研究的存在虽然是必要的,但并不充分。以证据为基础的政策很难实现,人们普遍认为,卫生政策没有在理论上反映研究证据的程度上[5- - - - - -11].对决策过程的审查证实了它是极其复杂的,有许多真正的障碍阻碍循证决策,同时也有可能增加研究利用的因素。对研究影响的许多可能含义的全面回顾表明,在政策制定中可能比有时认识到的更有用处。这种审查还加强了对问题的理解,包括与不同类型的研究和政策环境相关的不同利用范围。制定利用过程的概念框架应有助于制定评估工具,以揭示在决策中使用研究的方式的全貌。此外,政府应容许对研究开支问责的要求日益增加[12- - - - - -18]得到适当的处理,这也可能对研究界有益。

每一个这些领域都有丰富的材料背景,包括Weiss的关键贡献,确定了可以附加到决策中的研究利用的多重含义[19].它们的重要性在于,其中一些意义或模型所指向的使用模式不像工具性研究开发所建议的那样明显,工具性研究开发涉及将研究结果直接用于政策制定。

大约20年前,人们认识到需要进行分析,以结合一系列因素,例如不同类型的卫生研究知识的性质和决策的各种体制安排。在他们对20世纪70年代试图增加利用英国卫生部资助的研究的评估中,Kogan和Henkel发现,“认识论和制度关系之间的相互联系是一个反复出现的主题”[7].确定了研究人员和决策者之间跨界面互动的重要性。与会者强调了决策者作为研究的接受者或接受者的作用和仔细确定优先次序的必要性。最近报告说,这一分析的各种因素也与墨西哥的卫生研究有关[10].

当前试图增加研究利用的举措的背景很重要。现在有一个广泛的联盟迫切要求改善。2000年,多个组织联合起来支持成立了卫生政策和系统研究联盟,联盟有300个合作机构。它旨在促进政策研究的能力建设、传播和影响[20.].在国际机构内部的具体方案一级,越来越强调政策制定的作用:"关于执行、政策制定或方案制定的研究与改善儿童健康的基础临床研究同样重要" [21].最近几周发表了第一份关于在政策制定中利用研究的系统综述[22].此外,在更广泛地加强卫生研究成果的实施方面,人们对研究方面的决策越来越感兴趣。事实上,对循证医学的强调本身就给从业者带来了额外的压力,他们认为决策者也应该有责任考虑研究证据[23].研究利用在决策中的作用被视为世卫组织内部对研究利用及其评估越来越感兴趣的一个关键因素[3.,24].

背景的另一个重要部分是20世纪70年代英国和其他欧洲国家的发展[25],可以被视为开发一种系统的早期尝试,以加强大学和医院对医学研究重点的传统个人决定。卫生研究促进发展委员会为中低收入国家提出的建议也同样强调了诸如确定优先事项等问题[26].卫生研究系统(HRSs)的概念现在越来越重要[27].区分卫生资源报告的一个主要因素是试图发展机制和网络,以促进更多地利用卫生研究。

在上述分析的基础上,我们认为,若要评估研究对政策制定的影响,有助加深对问题的认识和提高对研究的利用,就需要综合考虑许多因素。首要的焦点应该是政策制定者。本文首先考察了决策的概念,以及决策最好是研究信息的基本假设。然后,我们考虑卫生研究的类型范围和可应用于这些研究的决策水平。将这些线索结合在一起,对研究可能对卫生决策产生影响的广泛方式进行分析。

然后,重点转移到检查以往关于卫生政策制定中知识利用的研究的贡献,包括使用标准化措施的研究。我们的概念分析的各个维度形成了接下来的部分。我们从界面开始,无论是在优先级设置阶段,还是在研究人员和决策者之间交流发现时。政策制定者作为研究的接受者或接受者的作用连同伴随的制度安排一起被审查。激励措施也很重要。材料汇集在一个广泛的接口和受体模型的研究利用在政策制定。最后,在就评估研究对政策制定的影响的合适方法提出建议之前,要考虑评估研究利用的各种可能目的。最好将这种评估作为对工业、医疗从业人员和公众利用保健研究的更广泛评估的一部分进行。

政策制定的性质及其在知识利用中的作用

决策可被视为涉及"权威的价值分配" [28],如果加以广泛解释,可将制定政策的人包括政府部长和官员、地方卫生服务管理人员或专业机构的代表。决策包括那些在他们所适用的群体中具有特殊地位的权威人士所作出的选择。结果有多种形式,从政府制定的国家卫生政策到专业机构确定的临床指南。在进行知识利用或回报评估时,“决策”一词的广泛使用具有优势,并为一系列这类研究提供了概念框架[14,17,29].然而,在本文中,分析主要集中于公共决策,而不是专业机构所进行的分析。

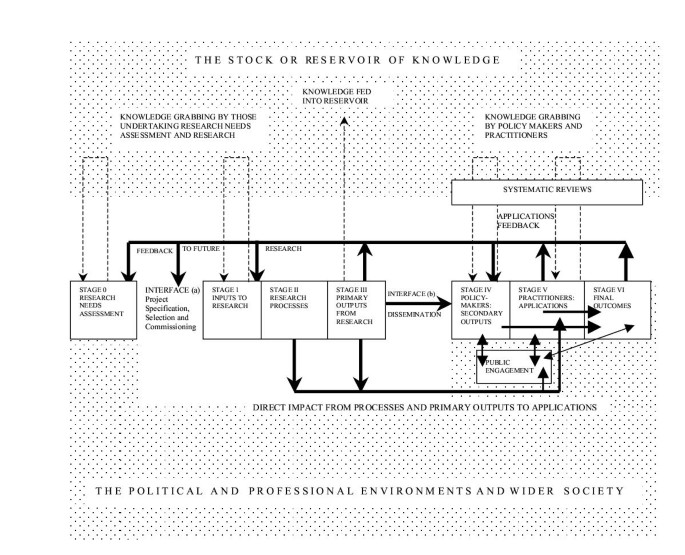

该框架由两个元素组成。这是对卫生研究利益的多维分类,从主要和次要产出到最终结果,以及如何评估这些利益的模型。模型的修订版如图所示1由一系列的阶段组成。当审查如何在决策和实践中利用一个卫生研究项目,从而产生诸如卫生收益和经济效益等最终结果时,这一顺序可能是有用的。公众参与研究可以在研究利用中发挥关键作用。该模型融合了知识储备的概念,以及研究与更广泛的政治、专业和社会环境之间存在各种接口的想法。这些点,加上各种反馈循环和向前的跳跃,意味着尽管阶段以线性形式呈现,但模型认识到,使用和实现最终结果所涉及的实际步骤通常是多方位和复杂的。也就是说,该模型既有助于组织评估,又有助于指出利益多维分类的各个元素可能发生在哪里。

政策制定在研究利用和最终成果评估阶段的地位。

关键:

流程或反馈中的直接线路

间接的沟通渠道

主要产出-出版物,受过培训的研究人员

二级产出-国家、地方和专业机构的政策

最终成果——健康和公平收益、成本效益和经济效益

来源:改编自S Hanney, S Kuruvilla:HRSPA项目4:利用研究为政策、实践和公众理解提供信息,并改善健康和卫生公平。世卫组织/惠康信托基金技术讲习班。伦敦,2002年1月;S Hanney等人2000年,评价, 6, Sage出版[29].

该框架对于本文的结构也很重要,因为它表明,对研究对政策制定的影响的评估最好作为更广泛的研究利用分析的一部分进行。在整篇论文中,我们将越来越清楚地看到,政策制定本身受到工业、可能被期望在实践中应用研究成果的卫生专业人员以及可能参与研究的公众(无论是作为患者还是更普遍的社会成员)的影响。所有这些群体与研究结果的交互是一个重要的考虑因素,接口在许多层次上运行。

就知识的利用而言,以研究为导向的政策可被称为研究的次级产出[14].这将它们区别于研究过程的主要或直接产出,如期刊文章、其他出版物和训练有素的研究人员。然而,这些政策都不是预期的最终结果;它们代表了过程中的一个步骤。有时可以确定研究结果是如何为决策提供信息的,即使在追踪利用过程的其他阶段的影响可能极其困难。此外,该方法使研究利用过程能够以一种不可能的方式被识别,如果分析试图立即跳到最终结果。特别是,在这个阶段的详细分析可以解决反事实,即考虑如果没有相关的研究可能会发生什么:政策无论如何都会改变吗?

并非所有利用卫生知识的例子都经过决策阶段,在某些情况下,政策是在将部分研究结果转化为实践之后出台的。例如,临床指南通常是在该领域的主要临床医生已经采用了循证实践之后制定的,然后寻求鼓励其在整个行业中更广泛的传播。然而,如果要实现卫生、卫生公平以及社会和经济收益的最终结果,知识利用的决策阶段往往是重要的。在将证据转化为应用的过程中,政策阶段的潜在重要性正日益被接受,甚至在临床实践中也是如此[30.].

一个积极的案例可以说明研究对政策制定的贡献。与决策相关的知识利用的基本假设是,与研究相关的政策将比其他情况更好。人们认为,研究使政策制定接触到更广泛的经过验证的概念和经验,而不是从正常的有时间限制和受政治限制的政策审议过程中得出的经验。这样一来,就有了更广泛的政策选择。研究往往能使政策在技术上得到充分了解的基础上产生。它给出了一些政策成功而另一些政策失败的原因的警告。它可以在其他独立的因素之间建立联系,例如实质性领域的性质和为管理这些领域而设立的组织模式,或者环境对健康结果的影响。它使一些政策合法化,并对另一些政策提出合理的质疑。对政策制定和研究利用的分析往往至少确定了三个广泛的活动领域:政策议程制定、政策制定和政策执行[11,31].潜在地,研究可以在这三个领域发挥作用。评估也经常被视为一项重要的活动,是一种采用研究方法的活动。事实上,在本文件中,评价主要被视为一种研究形式,其利用情况将在决策的其他阶段加以审查。

戴维斯和纳特利,在最近的一项关于证据作用的分析中什么工作,在一系列公共服务中,表明“医疗保健研究社区是真正的全球性的,推动循证政策和实践的动力是普遍的”[32].在公共服务中,保健被认为是知识利用最先进的一项,尽管存在各种困难。尽管这一分析确实考察了一系列决策模型,但批评者认为,基于证据的决策的理论基础并不牢固,因为它过多地依赖于决策的理性观点[33,34].辩论需要参考各种决策模式,例如下面列出的模式。

政策制定有许多分类。这里提出的政策制定的分类并不打算全面描述模型。相反,它基于以前对公共政策制定的分析,这些分析是在分析研究利用的过程中具体做出的。分类结合了Kogan和Tuijnman的工作[35]、经济合作与发展组织,以及其他许多机构[9,36- - - - - -38].所描述的各种模型并不是相互排斥的,而是被包含在内的,因为每个模型都做出了具体的贡献,并在后面的分析中加以构建:

理性模型

制定政策的理性模型假设政策制定者确定问题,然后收集和审查关于备选可能解决方案及其后果的所有数据,并选择最符合其目标的解决方案。有时这种方法被称为目的-手段理性;因此,它不同于下面的一些模式,尽管如此,这些模式在有关的政策制定者看来也可能是合理的。各种决策模式应被视为一个谱系。因此,西蒙(39他有时被视为出自理性主义传统的著作,但他对更基本的理性模型持批评态度,他的“有限理性”概念涉及将数据审查集中在更有限的可能解决方案范围内。

渐进主义者模型

人们早就认识到政策制定是一个复杂的过程。它可以涉及科学知识和一系列其他因素,包括兴趣、价值观、在机构中的既定地位和个人抱负。此外,来自研究的证据必须与林德布洛姆和科恩[40称之为“普通知识”,它起源于“常识、偶然的经验主义或深思熟虑的思索和分析”。在诸如“脱节渐进主义”等模型中[41]政策制定并不涉及向预定目标的明确行动,而更多是“混日子”过程中的一系列小步骤[42或'决策累积' [43].渐进主义者允许利益在决策辩论中发挥更大的作用,并强调影响决策者的许多信息来源。

网络

网络方法还突出了不同利益集团的作用,以及这些集团与决策者之间的关系如何导致渐进的政策进程。“政策网络”一词被定义为不同类型的国家/利益集团关系的一个通用标签,例如“政策共同体”,其中政府官员和主要利益集团代表之间的长期关系特别强大[44- - - - - -46].网络这个术语的其他定义涉及更广泛的成员,更有可能包括研究人员。据称,研究人员参与“社交网络”[47对于研究利用很重要。其他人则认为,在某个问题上采取相似方法的顶尖专家可以被视为一个“知识共同体”[48可以影响政策。对卫生系统的分析往往表明,医疗专业对决策的影响特别大[49].它对政策网络的主导地位导致了“专业化政策网络”一词的使用[50,51].它的影响可能是制定议程和决定在政策辩论中最受关注的知识类型的一个因素。

“垃圾桶”模式

政策制定的“垃圾桶”模式[52以一种独特的方式看待这些问题。它表明,有时可能被抛弃的解决办法仍然保留在决策制度中,有时还会出现与之挂钩的问题。诸如此类的模型强调,政策制定可以被视为一个最不整洁的过程,而不是整齐地经历一系列阶段。53].

这些不同的决策模式,甚至有时是最后的决策模式,可能与卫生系统的不同情况和部分相关。它们将对研究的利用产生不同的影响,尽管它们不能作为相互关联的范式堆叠起来,或具有很大的预测能力,但它们有助于为其他不成熟的模式定型。在考虑到卫生研究的重叠分类范围之后,我们将探讨它们具体映射到研究利用模型的程度。

健康研究的类别和可能的利用水平

这里讨论的健康研究分类对分析利用具有潜在的重要性。通常在基础研究、临床研究和应用研究之间有广泛的区分。由于研究的本质是基础的,或者说是“蓝天”,所以在进行了进一步的、不那么基础的研究之前,通常不太可能被利用,除非已经发生了与其他发现的一些综合。根据科学的“内部主义”规范,遵循研究人员自己确定的优先次序的研究[54,虽然不总是这样,但更多的时候是基本的。与基础研究相比,应用研究更有可能遵循由其他力量驱动的议程,而不是科学的必要性。当然,仅仅因为研究主题是由非研究人员设定的,并不能保证它的影响。然而,如果这些驱动者和赞助者也是研究最有可能的潜在用户,这就提供了一些可能鼓励利用的情况[7,53,55].

尽管社会科学往往是应用的,而且是由用户驱动的,但卫生服务内部对使用社会科学的阻力通常比采用自然科学的发现更大[7,10,例如临床科学中使用的那些。可能的解释包括这样一个事实:研究的技术性和针对性越高,就越有可能在不受意识形态或政治考虑过多干预的情况下,被政策制定者直接利用。此外,研究的接受者可能更信任严格控制的自然科学,而不是更不拘一格的社会科学。许多决策可被视为一门手艺,它主要利用普通知识,而其中的背景成分往往比社会科学研究提供的证据类型更重要。56].

另一个部分重叠的区别是国内研究和国际研究之间的区别。如果研究中技术含量较高,并且有可能应用于患者护理问题,那么国际研究成果可能更有可能得到利用。卫生研究促进发展委员会的报告还确定了国家和全球卫生研究可作出的具体贡献[26].它提出了基本国家卫生研究的概念。这需要一个战略,每个国家根据本国具体的卫生问题及其对区域和全球卫生研究的贡献来规划其卫生研究。综合研究或系统审查研究的机制在国际研究方面可能变得更加重要。

在认识论的争论中,为了利用而进行的知识生产的最适当形式是什么,特里斯特[57]认为,与基础研究和应用研究相比,基于领域的研究是第三类。基于领域或面向政策的研究本质上是跨学科的,新边界的跨越和新综合的创造可能促进知识和人类的改善。它还需要更广泛的参考群体,超越科学或临床社区。吉本斯也是如此等[58他们认为,这是一种从传统的以学科为中心的知识生产模式的转变模式1,向更广泛的知识生产概念描述为模式2.在这种情况下,知识是在应用程序的上下文中生成的,并通过来自各种设置的参与者之间的持续协商来解决所确定的问题。结果被传达给那些参与生产的人。尽管吉本斯描述的变化程度等可能被夸大了[59],这种一般方法与Trist的方法一样,与通过将研究成果集中在至少一些潜在用户的利益上来提高利用率的尝试相一致。

一个略有不同但也与利用有关的维度是具体研究研究的特征。当一项特定的研究被认为是高质量的,这可能有助于加强政策制定者使用它的倾向。14,60],以及对特定研究人员素质的有利看法[10].Weiss和Bucuvalas提出的论点是,当政策存在潜在争议时,决策者不希望他们案例的可信度因批评者指出政策背后的研究存在缺陷而受损。60].当英国的部长们支持解决医疗行业性别不平等问题的行动时,他们对证明这一问题的研究质量充满信心。61].对在决策中使用经济评价和卫生技术评估的审查考虑到研究的质量、可靠性、及时性和全面性在影响利用水平方面的重要性[62- - - - - -67].例如,后两个因素被强调为美国药物处方决策环境中信息有用性的重要决定因素[68].

不同类型的研究可能与决策的不同层次和情况以及这些政策的不同方面最相关。现时并没有商定适合进行使用评估的保单类别分类[11].以上,我们建议这里采用的政策解释包括国家政策、地方卫生服务政策和专业机构制定的政策。沿着相同的路线黑色的[34]认为早期的三重分类[69在审查卫生研究和政策制定时可能是合适的。这三类是:与组织和财务结构有关的治理政策;服务政策,涵盖资源分配问题和服务模式;并实施与医生在提供病人护理时使用资源有关的政策。类似的划分出现在洛马斯提出的三重分类中:“立法、行政和临床”[70].立法政策涉及组织保健服务的总体框架;在整体框架内管理服务的运行和资源的分配;以及临床治疗的政策。这些分类最好被视为一个光谱,但人们普遍认为,研究对第一个类别的影响最小,而对第三个类别的影响最大,其中相关知识通常来自临床研究。尽管在将研究证据转化为改善患者护理方面经常出现拖延[71,72].

本节中的一些问题与卫生技术评估(HTAs)有关。HTAs的各种特点可能与有时相当高水平的转化为政策制定和最终结果有关[14,73- - - - - -75].许多HTAs是由技术“赞助者”专门为为制定国家卫生系统患者护理政策的政府机构提供建议的机构承担、委托或制作的。通常,它们处理的是一个非常具体的问题,这个问题已经被卫生保健系统确定并优先考虑:大概,这个问题的系统想要一个答案,暗示着如果有证据支持,它愿意并能够接受替代结果。

虽然这些HTAs是“技术性的”,因为它们通常与具体干预措施的有效性和成本效益的量化措施有关,但它们确实具有重要的分配和公平影响。由此产生的政策可能会引起公众和患者的强烈反应(从媒体对英国国家临床优化研究所等机构提出的建议指南的报道中可以明显看出这一点)。这强调了在这些系统中区分卫生技术研究活动的必要性评估的决策(或指导形成)过程评估该证据及其含意[76].

但即使对HTA来说,对政策(政策被视为与研究证据完全一致)产生广泛、直接影响的证据充其量也只是零星的。van den Heuvel在荷兰的一项研究等[77]的结论是,关于在保健领域采用(新)技术的政策决定不是基于医疗技术评估的结果。相反,“政治争论和利益集团决定了结果”。在最近的一篇文献综述中,Barbieri和Drummond [78]发现很少有HTA影响欧洲卫生保健系统的例子。在地方一级,那些参与制定引进新医疗技术政策的人可能会根据其专业背景以不同的方式看待有效性研究所能作出的贡献[79].这一讨论强调了一个事实,即即使在最有利于“理性”决策的情况下,它也有局限性。这表明需要考虑研究利用的各种模型。

研究利用的模型

在第二节中回顾了决策的各种模型,并在第三节中审查了不同类型的研究,现在将有必要考虑在决策中利用研究的模型。然后,我们可以看到这些部分的各种线索可以在多大程度上结合在一起,并在我们之后的概念框架构建中得到发展。我们从研究利用以前的模型开始,然后建议它们可以详细阐述的方法。

继Weiss的研究之后[19,80],以及其他[7,14,37,38,55,81,82],已经确定了在决策中利用研究的各种模式,它们被认为适用于社会科学以外的领域:

经典的纯粹主义者/知识模型

这表明,研究产生的知识推动了行动,这是一个线性序列。

解决问题/工程/策略驱动的模型

这也遵循线性顺序,但从客户识别问题开始,客户要求研究人员识别和评估替代解决方案。这显然是英国卫生部在20世纪70年代尝试改变的模式[7].

互动/社交互动模式

这里的过程是研究人员和用户之间的一系列交互,而不是从研究到决策的线性移动。它确保他们接触到彼此的世界和需求。

启蒙运动/过滤/石灰石模型

根据这一点,研究更有可能通过洞察力、理论、概念和观点的逐渐“沉淀”来使用。这个模型的优点是扩展了研究被认为是被利用的方式的范围。

政治模式

在这种情况下,研究结果成为政策制定对抗系统的弹药。

战术模型

在这里,当有压力要求对某个问题采取行动时,就会使用研究,政策制定者会通过宣布他们已委托对该问题进行研究来回应。虽然这有时可以被视为一种玩世的拖延战术,但在其他情况下,委托研究为政治体系提供了宝贵的喘息空间,从而减少了非理性决策的机会。

在前面讨论的决策模型的主要特征和上面列出的利用过程之间没有精确的重叠,这样就可以将它们整齐地成对地呈现出来。前两类利用都符合决策的理性模型,但解决问题的模型具有相同的出发点:由决策者识别问题。更渐进的政策制定模式具有较长的时间框架,这是利用的互动和启蒙模式所暗示的,但有时这些形式的利用会导致范式的转变,这比渐进主义固有的要激进得多。

政策网络被视为为研究研究利用提供了一个有用的框架[36].如果研究人员成为政策网络的一部分,或者发现他们的想法被网络中的某些元素采纳,这可能是互动模型的一个强大版本,并成为这种发现进入政策领域的重要途径。网络方法可以突出利益攸关方在研究利用中的作用[9,14].(然而,网络概念也可以帮助解释一些研究在获得认可,甚至是听证方面所面临的困难。由于部门官员和主要利益集团的领导人之间牢固而长期的联系而形成的共识,与之相反的研究结果对决策制度可能是相对不易渗透的。

探索决策/利用的各种联系是有价值的,因为它们强调了这样一个论点:期望决策总是遵循可能需要最清楚地使用研究的目的-手段理性模型是不现实的。Weiss还指出,研究可能以三种主要形式出现并被用于决策:作为数据和发现;作为启蒙模式下的思想与批评;或作为诉讼的摘要和论据[83].与此类似,在决策中利用研究有时被认为是工具性的、概念性的或象征性的[11].正如我们所看到的,工具性使用涉及研究成果直接用于政策制定,概念性使用指的是一种启蒙模式的利用,象征性使用研究来支持已经采取的立场,这可能是继续现有的政策。

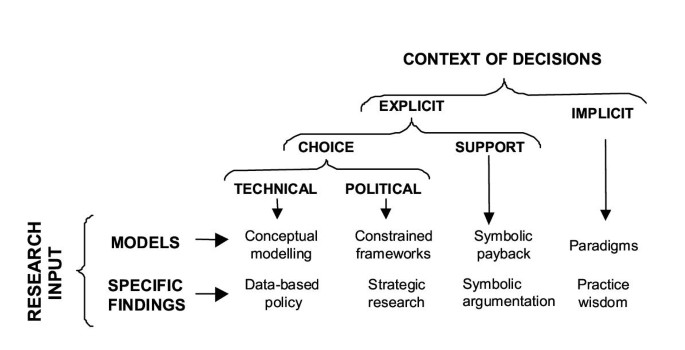

以Weiss的另一个论点为例,研究的利用可以被有效地定义为研究输入和决策输出之间的交互过程[43,我们接下来详细说明研究的可能用途范围。鉴于知识和决策形式的多样性,必须在知识哲学所形成的不同价值和决策的实际方面的背景下理解它们的相互作用。关于前者,决策者可能优先考虑经验发现,而不是更抽象和一般的现实模型。就决策而言,区分三个方面是有用的:决策的性质,即它们的明确和具体与隐含和扩散的程度;选择范围:在特定情况下可选择的范围;以及参与决策的参与者的政治或技术特征。如图所示2和下面发展的,但它是有用的考虑类别作为一个光谱。

有时,政策制定者会根据精心绘制的行动路线做出理性和加权的决策,但更多时候,他们会通过很大程度上例行公事或无意识的过程来应用知识特别的情况下;这里的上下文是隐式的而不是显式的。当有几种选择被认为是可行的时,就会出现一种选择的情况,而在一种已经作出决定而研究的作用是支持这种选择的情况下则相反。支持又涵盖了两种情况。具体的发现可以用于正当的决定,当这些决定已经形成、已经加强或正在执行时。就上述模式的概念而言,支持更多的是一个明确的政策,由以研究为基础的机构制定,因此政策获得更大的可信度。政治决定通常以政治领域形成的社会价值和理解为依据,但科学投入可以在政策制定方面发挥作用。技术决定是那些期望以科学或专门方法为依据的决定。

不同形式的科学投入和决策产出的结合塑造了利用过程,并创造了具体的期望和机会。图的组成部分2具体阐述如下:

概念模型

经常需要以概念的形式了解复杂情况的知识,以模拟或塑造政策问题的一般性质和可能的解决办法。规划卫生部门改革或在贫穷或经济发展等通常不在其职权范围内的领域确定卫生政策,很可能需要这类知识,因为它们为特定问题提供了新的学科或社会视角,并激活了政策问题的新联想和新含义[84].它们可以是其他形式的研究利用的第一步。

基于数据的政策

这种形式的利用旨在根据经验调查结果的强度影响行动方针。科学家可以通过“知识驱动”的方法发挥带头作用,或者政策制定者可以要求这种知识来解决特定的问题(“政策驱动”模式)。在任何一种情况下,科学的严谨性、稳健性和客观性都将是研究人员和决策者都信任的原则。

约束模型

从研究人员的角度来看,受限制的政治条件导致了仅使用有限范围的可用知识的利用。同样,政策制定者也不会委托或阻止那些从总体上看带来的政治风险大于好处的研究。85].

战略研究

在制定政策时,外行(而非技术官僚)的参与者往往在争夺权力和资源。政策的选择可能是开放的,但只能通过政治控制的机会之窗。在这种情况下,研究的最终有效性将与其他经常相互竞争的证据一起进行评估。研究人员的目的通常是影响政策选择,或明确说明不采用建议的行动方针的成本[86].

象征性的回报

科学已经成为渗透现代生活并赋予使用者特权的强有力的文化符号。同样,支持研究和建设战略领域的研究能力也会带来政治回报。研究已成为“公共领域沟通和说服的基本模式”[43].在复杂的组织中,研究可以成为一种跨越利益和内容领域边界的共同语言,因为它有能力有效地将不同的现实联系起来,而且因为“科学赋予话语的严谨性”。这可能表明,由研究机构制定的政策可能更容易得到支持。

象征性的论证

政策制定可能主要基于利益、意识形态或智力的原因。然而,在这些情况下,研究仍然可以作为弹药来支持所做的决定和正在执行的决定。科学内容在这里被用作论点的集合,而不是作为需要权衡的数据或证据。论点可能被当作正式研究出版物的副产品,特别是政策分析单位、咨询公司和媒体的副产品[87].

范例

考虑到日常决策中大量的无意识因素,理解现实和面对问题的公认方式是最重要的影响。规范期望的总和可能构成对什么是可取的卫生政策的压倒一切的观点,例如福利国家思想中的那些先进观点。这种政策范式可能由研究中得出的单个或分组假设触发或支持,也可能达到范式状态。个别政策很可能反映了当时的主流模式。

决策者的实践智慧

个别决策者将在多大程度上自动尝试定期利用研究结果,这将取决于多种影响因素,如培训、继续教育、接触媒体和客户的需求。

尽管这些类别不是无懈可击的,但它们有助于指明研究利用类型的广度,因此,也指明了任何评估方法都应该关注的领域。

本节和前几节中的各种元素将特别有用,因为我们可以在对人力资源研究的关注日益增加的背景下,开发自己的分析和评估研究利用的概念框架。例如,在考察研究优先级设置的作用时,必须考虑到问题解决模型的重要性,但也有其局限性。此外,鉴于理性模型的实际局限性,将强调互动观点的重要性,作为鼓励决策者对有关研究作出反应的一种方式。总之,这两点和其他几点都表明,应该把重点放在可以采取的行动上,以鼓励决策者和研究人员之间的界面的渗透性。这些行动应有助于确保研究人员认识到决策者的需要,并确保决策系统愿意并能够吸收有关的研究成果。

也可以将本节的一些观点与前面提到的三个决策阶段联系起来:确定议程;政策制定;和政策实施。对于议程设置,研究可能会产生以下几种影响。通过具体的发现或启蒙过程,研究可以证明问题的存在或程度。另一种可能是,就像在知识驱动的模型中一样,仅仅是研究结果的产生就会导致对新知识采取行动的压力。在政策制定中使用研究可以采用工具性或概念性/启蒙模式。另一种可能性是,它可以被用作简报,为研究使用的政治模式所设定的论点提供信息。人们普遍认为,卫生政策的执行往往是困难的[37,53].在执行阶段,研究可在说明执行政策的最佳方式方面发挥一定作用,并可为决策提供信息。它还可以在象征意义上发挥作用,通过协助宣传或证明政策的合理性,帮助建立对执行的支持,并被用来在财政资源、政治承诺和公众舆论方面为其争取支持。

在将材料发展成评估利用情况的概念框架和方法之前,最好回顾一下以往政策制定研究中采用的重点和方法。这篇综述将提供对利用的广泛解释已纳入研究影响的研究的例子。

以前关于卫生政策制定和知识利用的若干研究的贡献

对决策的性质和影响的研究都可以利用广泛的分析方法。它们涉及的领域很广泛,在此我们回顾一项研究:关于南非和赞比亚卫生筹资改革的政策变化的研究[31].它说明了一般分析政策制定时可以应用的几种方法,并在这里作为说明的背景,紧接本报告,特别是关于在政策制定中的研究利用。每个国家的案例研究是根据一个概念框架组织的,该框架包括从Gilson开始的政策变化过程等国家,'议程设定围绕改革的重点,改革设计,然后通过实施实现直接和长期的变化' [31].沃尔特的政策分析方法[37,88],因此,影响改革进程每一阶段的因素可以根据四个主要因素进行分类和分析:背景、参与者、过程和内容。

这两个国家的数据通过以下方式收集:文献分析;对政策制定者和分析师的重要信息提供者访谈;媒体分析;以及对二手资料的回顾。数据分析技术包括:为每次改革制定时间表;利益相关者分析;政策映射技术;利用二手数据进行影响分析;还有一个审查过程。这两项个案研究结合了政府内外研究分析师对政策制定的影响,结果发现这“严重依赖于政策拥护者的存在”[31].

本节现在有选择地回顾了大量以前的研究,特别是关于卫生政策中的研究利用的研究。由此讨论了几个关键主题:

研究重点;

该研究在多大程度上是基于一个概念框架,在多大程度上进行了比较或得出了结论;

评估影响和成果所用的方法和标准化措施;

所显示的利用水平和其他好处。

研究重点

从研究项目或计划开始,并审查其影响的研究[14,17,75,89,90]的优点是焦点相当清晰。它们可能对研究资助者有用,但经常会遇到这样的问题:任何研究产生的影响通常都是贡献性质的,而且很难从研究结果混杂在一起的其他项目或计划中区分一个项目或计划的影响[16].其他研究则考虑了研究人员在特定时期内的工作组合[91],或特定健康研究中心的贡献[29,92- - - - - -95].诸如此类的研究有助于网络分析。

卫生政策制定者一直是研究的焦点。一些人从总体上考察了决策者对研究的使用情况[96].其他方法可能涉及卫生政策制定者,例如在精神卫生领域,向他们展示描述规划评价的研究论文,然后询问他们认为这种研究有多大用处[60].德拉蒙德等询问当地决策者对使用总体经济评价的态度,以及他们是否使用了具体的评价[65].评估对政策影响的一种主要方式是通过研究,从一个政策领域或主题开始,然后试图确定决策或执行在多大程度上受到了研究的影响[11,77,96- - - - - -102].专注于政策领域的好处是,有助于对相关研究的缺乏程度进行一些评估,而不是对现有研究的利用不足。

从研究开始或从政策开始的这两种广泛的方法有重叠的成分。一项关于研究在监管印度一个邦的私营保健提供者方面的作用的研究集中于一个关键研究中心的活动[103].在一些关于研究对特定卫生保健计划影响的研究中,对研究人员的采访产生了他们自己的研究如何被利用的例子[10,104]

一些研究的病例来自一系列国家,由包括卫生研究促进发展理事会(COHRED)在内的国际机构组织或参与[5],欧洲联盟(欧盟)[101],以及Cochrane协作网[102].其他研究明确地从两个或两个以上的地方单位中选取了例子[11].许多研究涵盖了来自同一国家或次国家单位的一系列例子。

概念框架与比较

一些最具启发性的研究是根据一个概念框架组织的。因此,兰德里等[91企图操纵诺特和威尔达夫斯基的生意知识利用阶梯这表明,药物的利用有六个阶段[105].它们是:传播、认知、参考、努力、影响和应用。通常,采用概念框架的研究涉及一系列案例。巴克斯顿和汉尼[14,17,29,106]围绕图中描述的概念框架组织了一系列的研究1.沃尔特分析卫生政策制定的框架[88]被用于组织墨西哥的影响研究[10].欧盟资助的针对发展中国家和发达国家的一系列研究[101就像索尔伯恩所描述的那样,它是基于一个概念框架的等[9],着重分析各种利益或利益相关者的作用。

所有这些研究的一个关键特点是,概念框架有助于对结果进行比较分析。在本文的其他地方有相当多的分析,但这里给出一个例子。从欧盟资助的研究中吸取的教训是:促进或阻碍研究使用的因素;衡量研究用途的可能指标;以及增加这种使用的可能策略。然而,由于不同国家的具体因素,如不同的背景(包括政治制度和文化)、不同的利益相关者群体以及不同的研究可获得性和质量,做出概括是很困难的。因此,结论是,要成功地加强研究的使用,需要仔细考虑这些因素,而不是像菜谱一样的方法。(答:Gerhardus-personal沟通)。同样,贝里奇和斯坦顿[107],在审查了没有作为一组研究的一部分进行的各种案例研究之后,确定在研究/政策关系中被认为重要的一系列因素。然而,他们继续指出,“它们必然是由历史决定的、特定于文化和背景的,而不是可重复的一般行动公式的一部分。”107].

在我们的分析中,对概括能力的真正局限性的认识和从比较中尽可能多地学习的愿望之间存在明显的矛盾。因此,注意一项研究的结果是有益的,该研究解决了发达国家的分析在多大程度上适用于其他地方的问题。Trostle等发现与发达国家相比,墨西哥和“其他发展中国家”的重点可能不同。[10].尽管如此,Husén和Kogan [108他们说,在工业化国家被认定为令人鼓舞的教育研究利用,“在我们的研究中也被发现是重要的。”这些因素包括决策者将研究结果作为决策投入的意愿,以及政治稳定……而且the existence of research networks or commissions which provide a favourable arena for interaction between research and decision-making' [10].

评估影响和成果的方法和标准化措施

最常用的两种方法,通常同时使用,来自定性传统:文献分析和深度访谈[10,11,14,63,75,77,97,98,104].在一些研究中,为了考虑到决策者对研究作用的不同看法,不得不修改原有的访谈时间表,这充分说明了访谈所能提供的灵活性的必要性[79].访谈有助于理解研究利用的许多方面,包括追踪研究人员和用户之间的网络[90].

一些研究使用内部知识[94,102],也有一些人采用问卷调查的方式向研究人员询问他们的工作成果的利用情况[11,106].特别是当决策是在地方层面时,问卷的使用和管理都是通过电话[68]或邮寄[65].在后一种情况下,德拉蒙德等也试图评估不准确的反应的问题。他们在发给政策制定者的清单中包含了两项虚构的研究,近20%的人声称看过这些研究;其中一些人承认受到了他们的影响[65].文献计量学分析有时被纳入更广泛的研究[106,在对临床指南中引用的论文进行分析时,Grant等具体采用文献计量方法[109].亦采用了历史方法[99,107并允许更情境化的分析。所使用的方法多种多样,仅部分取决于研究的重点和目的。这里描述的研究列表与最近系统综述中包含的24项研究部分重叠,但并不完全相同[22].这24家公司中,使用电话或邮寄问卷的比例更高,但面对面面试仍占多数。

最近已经有了一些衡量或评分影响程度的尝试。下面描述了四项这样的研究,首先是两项,其中每个案例研究的重点是一项具体的研究。对魁北克HTAs影响的评估采用了案例研究方法[75].最初确定了七个级别的严重事故。在文献分析的基础上对每个HTA的影响进行评分,并通过与关键证人的接触完成和验证信息。通过这种方式,Jacob和McGregor解释道,“通过考虑关键事件的级别和数量,对政策影响的总体估计被授予给每个HTA。”报告的影响范围从0(无影响)扩展到+++(有重大影响)。给予重大事件的权重已根据有关决定的性质作出调整' [75].

尽管Buxton和Hanney使用了大量(虽然不是全部)定性方法,但在一项研究中,他们试图根据问卷调查的材料对项目的影响进行评分[106].通过重新对那些从案例研究中获得更详细信息的项目进行评分,这一点得到了部分验证。虽然在个别项目层面上存在着两个方向的差异,但在总体层面上,相关性是相当好的。这种评分完全是一种方法上的练习,具体项目的结果没有确定。

Lavis等根据研究是否被用于议程设置和/或政策制定阶段,以及该研究是否对所有政策产生了影响,或仅对部分政策产生了影响,对访谈材料进行编码[11].

以上三个例子涉及评估团队的成员进行评分和编码。格哈德斯描述的欧盟资助项目等基于定性案例研究,开发了一个将研究映射到政策流动的模型。根据该模型设计了一组数字指标,评估团队和利益相关者都需要打分[101].这可能是本综述中包含的最具方法论雄心的研究利用研究,其目的是在八个国家中使用这些指标,以便在旨在提高研究利用的干预措施前后对研究利用进行比较。每个国家都确定了一项政策以及有关研究的内容、结论和建议。接下来,向利益相关者提出一系列问题,并根据他们对内容的回忆情况分配分数等。根据演讲、声明、指导方针和类似资料来源中对研究的引用情况,再分配更多的分数。最后,要求利益相关者以五分制对影响其决策的一系列因素(包括研究)进行评级[101].

研究的初步结果表明,从概念上讲,这套指标已被证明是有帮助的,但由于所采访的利益攸关方的样本一般很少,因此在计算指标时出现了问题。在应用知识相关指标的数据收集方面也存在问题。涉众访谈的这一部分经常会造成一种压力,甚至是尴尬的类似考试的情况,在某些情况下会暴露出问题,因为在探究老研究时涉及到相当长的回忆期。该项目开发的指标体相当大,它被认为是适当的,将其简化为一套核心指标(U. Sunderbrink -个人沟通)。

利用水平和最终结果

这些例子表明,在卫生、卫生公平以及社会和经济收益方面,利用水平和最终结果比通常设想的要高,但仍然显示利用不足。在研究内部和研究之间都有相当大的差异。研究研究在巴基斯坦儿童保健政策和方案中的作用[104]发现了一些研究与决策之间直接明确联系的例子,但总体上的观点是研究很少被利用。墨西哥研究报告的情况喜忧参半:生物医学或临床研究被认为是"四个规划中每一个决策的关键资源",但其他类型研究的重要性各不相同[10].在加拿大两个省审查的八项政策中,有四项似乎受到了研究的影响,例如,在议程设置方面,研究确定了萨斯喀彻温省增加肺炎球菌免疫接种的必要性[11].研究用途也体现在一些主要的内部账户中,包括Phoolcharoen [94],描述了泰国卫生系统研究所在使研究能够影响卫生系统改革方面的作用。

在一些专注于特定研究部分的研究中,报告了相当大的利用。在其中两组研究中,对决策过程中的利用进行了广泛的解释[14,17,89,106,另一个则明确关注评估研究[89].在一些但不是所有的案例中,存在目的性选择。对魁北克HTAs的研究显示,超过85%的HTAs对政策产生了影响[75].后一项研究也是相对较少的从对政策的影响到实际结果或利益的追踪研究之一。据说每年节省的费用在1 600万至2 700万美元之间。巴克斯顿和汉尼的研究也试图追溯结果,尽管事实证明这很困难。在一个案例中,证据表明,这项研究强烈影响了心脏移植政策。Buxton能够估算出由于该项目得到适当资助和组织而增加的qaly(质量调整生命年)数量,而不是相反的事实,即英国心脏移植可能不太实质性和零散的发展[110].

虽然没有具体衡量福利水平,但一些研究清楚地表明,由于政策变化,卫生公平得到了改善:“研究还在将医疗补助扩大到贫困孕妇、幼儿、老年人和残疾人方面发挥了重要作用”[111].其他研究不仅证明了对政策的重大影响,而且能够描述研究如何导致范式转变[95].

在接下来的章节中,我们将回顾以往的研究,以建立我们的概念框架,以评估研究在决策中的应用水平。

卫生研究系统和决策者之间的接口:优先级设置和研究调试

越来越多的注意力集中在研究人员和研究用户之间的接口概念上[6,7,14,29,93,112].这包含了两个群体之间可能存在不同的价值观和利益的想法[113],并有不同的时间表[6,7],除非在接口上建立网络和机制,否则这项研究不太可能以显著的方式得到利用。图中给出了接口概念的一个版本1.“界面的渗透率”[14]变得非常重要,因为在研究人员和政策制定者之间传播观点和发现的潜在问题。需要在不同阶段考虑有关接口的问题,包括确定优先次序、开展研究和交流研究结果。

公共资助的研究人员和政策制定者之间的权力关系可以用交换关系来描述[114].作为提供资源和公共合法性的回报,政策制定者接受新的知识和对现有知识的检验。如果交换变得不平衡,其结果的价值就有可能减少。下面的一些分析试图确定加强交换的两种方式,以及任何利用评估应该关注的项目。

如图所示1然而,由于许多研究结果都流入了知识的宝库,所以情况比这要广泛得多。此外,一些可能对决策者有用的研究不会得到他们的资助。这包括来自国际存量的研究,突出了研究作为全球公共产品的作用[3.].如果一个国家系统要利用这一点获得最大的利益,可能需要各种界面机制。然而,本节描述了一种专门与用户驱动研究相关的机制,下一节将介绍更广泛的接口。

这里没有必要描述所有的专家方法来确定研究优先级-见2001-2002年健康研究10/90报告[4]查阅最近的评论。然而,鉴于目前的所有活动,我们必须考虑过去通过设定优先次序来提高利用的努力中发现的问题[7].对优先顺序设定的抵制来自那些采用“内部主义”研究观点的人。他们同意波兰尼的观点,即最好的科学来自于研究者追求科学任务中出现的优先次序的自由[115].现在大多数人都接受了科根和汉高提出的论点,即如果卫生研究是“内部主义的、自由赞助的,那么政府的问题将是如何与之取得充分的协调……因为它没有参与问题的设定。7].

除了与如何最好地确定保健需求方面最重要的优先事项有关的技术问题外,辩论的利用方面可能围绕两个关键问题:

是否已经确定了将产生政策制定者和其他人想要使用的研究的优先次序?

是否已经确定了将吸引研究界的兴趣和承诺的优先事项?

决策者更有可能使用的研究

政策制定者并不总是很容易确定他们的需求或汇总来自各种来源的需求[7].同样,必须认识到理性的目的-手段模型的局限性,不应假设复杂的优先级设置机制会自动产生被决策者视为相关的研究。这就是为什么所描述的方法将涉众参与和迭代方法结合起来是如此重要的原因[4],特别是当海外机构/研究人员参与时,会努力将研究与国家政策制定者的优先事项联系起来[21].这应该会促进当地对这项研究的所有权。从决策者的角度来看,重要的是研究不仅看起来相关,而且及时。参与这种优先事项的制定本身有时被视为告知政策的一种方式[7].任何对利用情况的评估都应包括确定决策者对所定优先事项的态度。

如果决策者能够与研究人员建立长期的联系,他们确定优先事项的能力以及使用最终研究结果的可能性可能会增加。对于中心的研究人员来说尤其如此,在那里他们可以建立自己关于关键问题的共享知识库,并与决策者讨论这一问题[14,29,103].在这种情况下,研究人员帮助政策制定者形成关于什么是应该通过研究解决的重要问题的观点。至关重要的是,这使研究人员能够在塑造决策者感知需求方面发挥互动作用。

优先调动研究人员的投入

有一种危险是,议程越是由非研究人员单方面制定,研究团体就越不会致力于其工作。在优先级设置和特定研究项目资助之间的委托接口上,与商定的优先级之间存在一些微妙的偏差[116].这是有可能的模式2研究[58这意味着越来越多的研究人员不再相信内部主义者的优越性模式1的方法。政策制定者与研究人员合作,如Trist [57)和吉本斯等[58这可能会导致研究有更多的机会被利用,但大部分吉本斯等人的分析与正式的优先级设置工作无关。迭代的研究调试过程[34,117]和优先级设置[4]可能是解决本节所指出的两个问题的方法。

最后,尽管设定优先级很重要,但智慧并不垄断,那些掌握政府巨大权力的人很好地培养了自己的批评和反分析。7].独立的研究可以提供批判性的评论和不同的观点,这对长期健康的决策非常重要。

卫生研究系统和决策者之间的接口:将研究转移给决策者

以前的许多工作都强调政策制定者和研究人员之间的互动在增加人们对所产生的知识的关注的可能性方面的重要性。这延续了上面的讨论,特别适合Weiss的互动模型[19],并认为,如果政策制定者是在研究报告送到他们桌上时才第一次知道它,他们就不太可能过多地注意到它[89].据称,先前的相互作用增加了研究结果向上移动的可能性研究利用阶梯[105],并且在研究人员和政策制定者之间建立桥梁是重要的,可以通过“与决策挂钩的研究”来实现[6,118].

前面描述的研究提供了许多例子来支持这一分析,包括对“联系策略”的讨论[104],以及'interactions' [11].墨西哥的这项研究引用了一位霍乱研究人员的话:“如果研究人员和决策者之间没有良好的关系……研究结果很难被考虑进去。”[10].Buxton对自己评估英国新兴心脏移植项目的内部描述,说明了与潜在用户密切联系可以带来的好处[110,119].由于经常联系,卫生部知道最终报告的可能结果。然后,在收到它的当天,一个重要的决定是在英国资助一个完整的心脏移植项目,其好处在前面已经描述过了。这表明,虽然建立互动关系往往是一个长期的努力,但它可以导致快速的决策。

一些研究提供了一些例子,说明如何通过非正式沟通,通过研究人员的蓄意行为,甚至通过偶然的关系,来实现良好的互动[10].研究人员有时自己为政策制定者提供政策简报,这被视为一种有用但不发达的方法[53].政策网络中研究人员或研究响应成员的存在也可能很重要。这些可以是国际性的[120].这些类型的观察得到了系统审查所包括的24项研究中最常提及的使用研究的三个促进因素中的一些的广泛支持。这三个方面是:研究人员和政策制定者之间的个人接触(13/24);研究的及时性和相关性(13/24);并列入载有明确建议的摘要(11/24)[22].

个人的各种行动可能很重要,但最好考虑人力资源司在鼓励或促进全系统一级的相互作用、网络和机制方面的作用。优先级设置方法就是这样一种机制。发展针对特定课题的长期研究中心[10,14,29,是人力资源研究部采取行动增加研究被用于为政策提供信息的可能性的潜在最强的方式之一。上文提到的“认知共同体”的概念[48]是有用的,并已明确应用于评估卫生研究中心的效益[29].此外,来自不同国家或省份的报告描述了建立一个健康研究所的重要性。例子包括:墨西哥[6];泰国(94];加拿大(121和加拿大马尼托巴省[93].卫生政策和系统研究联盟正在讨论这类研究所与利益攸关方合作的可取之处[122].这种联系一旦建立,就可以建立在相互尊重的基础上,并有助于发展对不同观点的理解。

HRSs还可以确保正式建立长期的委员会或论坛,让科学家和政策制定者讨论问题。它们可以在两个接口上运行——为优先级设置提供依据,并确保关键决策者了解相关研究。这些方法已在包括英国在内的多个国家采用[7]及布基纳法索[9].人力资源司还可提供其他经纪机制,包括为政策制定者安排研讨会,以及资助个人担任研究经纪人[7,80,123,或译者[12,82].这些人可能在HRS中担任关键的知识管理角色,他们从研究人员那里获得研究结果,并将其提请政策制定者和其他人的注意。在几个层次上考虑研究结果的扩散是有用的。除了将研究结果导向卫生系统内的决策者之外,更广泛的传播努力也可能有助于为研究结果的采用建立支持。

然而,无论传播的方向是什么,都需要有机制来审查和综合研究,并试图确定哪些研究应该得到推广,哪些研究不应该得到推广。人力资源管理机构在这一领域负有明确的责任,为这种审查提供资金并进行传播;后者通过包括互联网在内的一系列机制。然而,它可以走得更远,尝试提供一些结构,或“知识仓库”[29],对知识池或知识库的管理应被视为人力资源管理的一个关键知识管理职能。国际Cochrane协作在这方面发挥了重要作用,并受到英国Cochrane中心的启发,该中心是英国HRS信息系统的一个资助机制[124,125].在为减少健康不平等的政策提供证据方面,探讨了使用和发展证据数据库和研究审查的必要性[126].

许多(但不一定全部)有关的国家和国际研究的传播机制是人力资源司的责任。在国家卫生系统与促进卫生的国际研究和国际机构之间的衔接方面,上述一些考虑是重要的。在从COHRED的研究中得出结论时,Chunharas评论道:“国家研究协调机构,比如由COHRED推动的ENHR机制,也可以发挥中介作用,更好地促进研究与政策的联系。”作为联系知识和行动的中介机构,国际机构也应作出重要贡献。110].将研究纳入国际组织的保健方案可成为制定以研究为依据的政策的有效机制[21].

决策者作为研究接受者的作用

人们越来越认识到政策制定者作为研究的接受者或接受者的重要性[7,9,11,104,112,127,128].尽管他们的问卷回复率很低,但兰德里的研究发现等的研究说明了这一点。他们声称:“传播和联系机制等因素通常被认为是强有力的解释因素,是政策干预的最有效目标,但当一个人从知识传播阶段爬到知识利用阶梯的更高阶段时,这些因素不如用户的接受能力重要。”未来的研究必须认识到,同样的因素不能解释知识利用所有阶段的成功。”91].

拜尔和特里斯[129]还列出了政策制定者在使用研究时需要采取的一系列步骤,这些步骤已被应用于卫生研究[11,62].认识论、社会和制度问题都与研究受体的作用有关[7,128].与政策制定相关的研究类型差异很大。关键问题可以被视为一个光谱:

是否有与政策问题相关或有助于将新问题提上议程的研究?

这类研究是否有效地引起了卫生系统内不同职位的决策者的注意?

决策系统是否有能力吸收这些研究成果?

是否存在政策制定者愿意并且能够使用它的情况?

人力资源司可以以上述各种方式在这方面提供协助,但更广泛的政策系统有责任建立适当的体制机制和工作人员能力。总的来说,HRS的责任在这个范围的第一部分是最大的。人们认识到,就如何在政策的制定和实施中增加研究的使用提出建议,比建议如何改善沟通要困难得多。[10].然而,没有明确的责任划分。我们分析的主要目的是,这些问题需要在整个系统的基础上得到解决,并且HRS可以采取一系列措施来最大化研究利用的可能性。这包括鼓励决策者认识到利用研究帮助建立一种政策环境的一般好处和在特定情况下的好处,这将导致卫生系统的改善。

体制安排确实重要[6,7].一个政策机器必须面对使用研究所涉及的问题,其中一些是它自己不会委托的。它需要一种解读研究结果的能力,或者是辨别可能会屈服于纪律调查的政策问题的能力。在某种程度上,这些需要可以通过使用决策机构以外的科学顾问或政策顾问来满足,但他们可能无法充分进入政策制定的生成阶段。因此需要内部经纪。这些官员可能具有科学、专业或决策背景。证据表明,无论他们来自哪里,他们都可能具备跨界者和研究推动者的技能和价值。7].一些科学家因能够同情研究人员的需求、问题和潜力而闻名,同时使政策制定者能够获得在其他情况下无法获得的技能和知识[130].

决策者对研究的反应不仅因所处理的问题和研究的类型而异,也因他们对整个决策过程所采取的不同态度而异[113].作为个体,一些政策制定者比其他人更容易接受研究。然而,这些问题不仅限于个人偏好,还取决于:研究在多大程度上符合政治和社会因素时代精神在当时[128];国家政治行政文化[10];政策制定的制度安排。来自乌拉圭的一项历史研究表明,军事独裁可能对研究利用产生不利影响[99].相比之下,来自南非的这项研究表明,尽管存在这些问题,新的政治环境如何有助于在与一些项目相关的政策中更好地利用研究[98].当研究成果与时代更广泛的发展相一致时,它们显然有机会产生更大的影响,但也有危险,这类研究有时可能在没有充分分析来检验其有效性的情况下被接受并采取行动。

官僚征聘的模式和其他特征各不相同,可能影响研究利用。在研究和政策联系最强的国家,由于一些高级管理人员在其先前教育中具有研究经验或兴趣,这种关系得到了加强[131,128].这应该会使两国关系的相互制度化更容易得到保障。官员进行政策分析的意愿被认为很重要[7].在某些系统中,特定的策略分析单元[132]或由研究人员组成的智库[9],在卫生决策机构中设立。他们成功的一个重要决定因素是他们在决策机构中的地位。

然而,决策机构的官员往往抵制研究,因为他们对组织或系统之外产生的信息表现出强烈的不信任。133].此外,如果决策者依靠发展长期关系来提高接受能力,那么他们的职业模式往往与强大的研究利用不相容。考虑到许多研究项目的长度,当研究结果被报告时,最初的研究发起人往往不在场。Patton是通过以利用为中心使评估更有可能被使用的主要支持者,他指出,他的方法的主要问题是主要预期用户的频繁更换[134].多项研究都支持更加重视对政策制定者的培训,至少是对那些处于官僚职位的决策者的培训[9,10].如果这种培训能促进在整个决策系统中对有关的研究结果的使用采取更积极的态度,就可以减轻一些问题。

在某些情况下,特别是在政策可能是在地方一级制定的情况下,研究人员有机会与潜在的政策制定者建立互动关系的可能性要小得多。由此产生了几个结果。如前所述,研究的特定部分的特征可以成为其吸收的重要决定因素。HRS有责任确保识别并公布那些可能增加其对政策制定者吸引力的研究特征。它应该鼓励进行这种研究。

在一些国家,有一些具体的机制导致将诸如卫生技术评估和临床试验等研究手段纳入政策。这是前面提到的HTAs产生影响的可能性更大的原因之一。一个在欧洲研究这些问题的合作工作组得出结论,尽管他们能够发现在决策结构中系统整合HTA的偶然例子,但在HTA上花费的资金与其对决策过程的影响之间没有直接联系[67].事实上,它们表明小型方案可以参与决策结构的核心,而较大的HTA方案则难以显示其影响。

似乎很明显,在有特定机制的情况下,HTAs产生了最大的影响,这些机制需要研究证据来支持关于供应、覆盖或报销的定义明确的政策决定(在有进一步机制确保地方遵守国家政策的情况下,这些影响对实践)。有证据表明这种一体化的欧洲国家包括:德国、西班牙、瑞士、瑞典,以及(尽管我们前面有例子)荷兰[67].相反,如果这些具体机制不到位,决策者只以分散或间接的方式接触到HTA, HTA的影响就小得多。

那些制定了可以被认为是合理的政策制定安排,把研究证据的作用放在首位的政府可能会发现其结果在媒体中面临相当大的批评。即使全体人民都充分参与到成本效益/配给的辩论中,失望的利益集团仍然有机会反对各项决定。这说明需要对利用采取综合办法,并认识到决策者所面临的所有压力。

在上述讨论的背景下,应更多地注意激励的作用,以便研究人员进行有用的研究[6,并让系统或个人层面的决策者予以重视。在基于经验的建模实践中,Bardach [56)假设了个别政策制定者的古典经济理性。他展示了研究成果是如何惠及那些研究成果的效用超过获取研究成果的负效用的人的,并指出,当生产者试图降低研究成果消费者获取信息的成本时,合作关系就会发展起来。

从事“有用的”研究为研究人员带来了一些明显的好处。一个人的工作受到注意并有助于制定政策或改进实践,这可能是一种满意的来源。然而,目前人们普遍认为,传统的学术标准仍然主导着对研究绩效的关键评估,而这些评估是职业发展和同行认可所依赖的。7,29,98,135,136].因此,如果奖励注重相关性和研究卓越性,那么对利用的评估可能成为一个关键问题[6,137].

界面和受体模型

任何对在政策制定中利用卫生研究的评估都必须结合两个因素:认识到对决策者的广泛影响,以及详细分析《人力资源报告》通过提供研究为政策提供信息而有助于改善卫生系统的具体方式。评估研究在决策中的利用的适当模型也可能是一个既强调界面行动的重要性又分析受体作用的模型。正如我们所看到的,已有许多模型存在。我们提出了一个接口和受体模型,因为它允许将一系列关键问题集成到分析中。这些包括:

重点是需要多层次的分析

与从业人员和公众的多方位互动对政策制定和加强人力资源和政策系统之间的关键接口非常重要,以便在决策中利用研究。如上所述,该接口本身具有多个维度,包括:优先级设置;研究调试;以及将研究成果转移给决策者。

认识到研究者和决策者都有自己的价值观和利益

因此,例如,优先次序的设定必须是复杂的,以最大限度地提高研究界参与研究议程的可能性,产生决策者将使用的知识。同样,研究中心进行大规模传播并不一定保证其研究成果会得到利用[11].因此,分析的重要性超越了对传播的检查,并考虑到生产性互动的性质和受体对其反应的研究的特点。

强调受体的作用

这是必要的,因为最终要由政策制定者做出决定;这可能是一个复杂的过程,有许多阶段,研究可能在其中发挥作用。如上所述,在接受机构(或决策机构)内的组织和培训有各种各样的特点,可以加强研究的利用。即使责任在于受体,HRS也应该采取一切可能的行动来促进研究的使用。这些都是评估《人力资源标准》在利用方面是否成功的重要考虑因素。首先,因为它们突出了更广泛的政治背景,这超出了HRS的控制范围。其次,因为它们仍然为在特定背景下评估HRS的活动留有空间,以增加界面的渗透率[14,从而促进受体对研究成果的吸收。

一种有助于分析系统审查所强调的关键悖论的方法

Innvær等结论是,“双向的个人沟通是最常见的建议,它可能改善研究证据的适当使用,但它也可能促进选择性(不适当)使用研究证据”[22].这个潜在的问题可以通过接口和受体模型以几种方式解决。首先,理想情况下,研究人员和决策者之间的联系应该在长期基础上发展,以便在确定优先次序的界面上共同制定一项研究议程,反映决策者的需要和独立研究分析的观点之间的某种综合。第二,接口和受体模型强调了组织和培训问题的重要性,例如在任何系统内进行系统审查和政策分析的能力的需要。虽然这种能力被视为增强受体吸收研究成果的能力的一种方法,但它也应允许对所有证据进行适当的分析。

因此,将研究利用的建模与认识论、社会和制度分析相结合的利用评估可能是有价值的[7]这是接口和受体功能等概念所固有的。这可能有助于未来的研究政策和战略,以促进更大的利用。

评估在卫生决策中利用研究的目的

在说明如何在制定适当的工具以评估卫生政策制定中知识利用的性质和程度时,可以根据以前的所有分析建立基础之前,最好考虑一下这些评估的目的。评估的目的可能因评估的水平而异。

巴克斯顿和汉尼[14,15]确定了进行案例研究的三个主要原因,以及更一般的研究收益评估:

证明将资源用于卫生研究是合理的;

协助安排未来开支的优先次序;

说明改进研究的进行和管理的方法,以增加产生后续有益后果的可能性或程度。

当评价涉及国家一级供资的理由和责任时,这些考虑尤其重要,即使个案研究是在项目或研究单位一级进行的。对于像世卫组织这样的机构来说,在进行这种评估以提供证据证明有效利用研究资源的可能性方面很可能发挥重要作用。这可以支持为卫生研究提供更多资源的宣传。作为世卫组织宏观经济和卫生委员会报告的一部分,最近有力地提出了这种倡导[138].这份报告被认为是有说服力的。139],从而可能有助于产生一种更有希望的气氛,在这种气氛中可以评估研究利用。围绕共同主题开展研究利用的跨国研究可能是进行评估的最佳方式,这些评估可以说明可以利用卫生研究的有效方法。从国家之间和国家内部的比较可以得到理解。如果研究报告所依据的政策具体针对委员会呼吁增加研究经费的那些领域,则可能加强与宣传的联系。这些领域包括:生殖健康、孕产妇和儿童健康、热带疾病和卫生系统研究。

我们先前注意到世卫组织越来越重视为关键政策领域提供信息的研究的重要性[3.,21];世卫组织各区域赞同这一观点,例如在改善卫生公平政策方面[140].在这方面,重要的是要承认第8节中的说法,即评估可以影响研究人员优先考虑的活动。当评估的重点是特定研究单位、团队甚至个人的表现时,尤其是在资金攸关的情况下,这可能特别相关。鉴于此,有人认为,采取更加重视对卫生研究利用情况的评估的措施应该有助于鼓励研究人员将精力投入到可能产生影响的活动中,并奖励那些已经在这样做的人[7,29,136].然而,评估的重要性越大,使用方法的争议就越大。

特别是,需要根据评估的目的来考虑数字指标的作用。有人认为,如果绩效评估中使用的指标缺乏“决策相关性”,就会被忽略[141].然而,在研究等过程中引入绩效指标可能会产生功能失调的影响,除非特别注意确定评估的目的和可能产生的后果[13,18].例如,如果一个评估系统导致更多的传播,而不是更有针对性地传播相关知识,就会重复增加决策者负担过重的危险[105].在涉及指标的情况下,这些指标可用作“刻度”,以准确衡量投入和产出,或用作“开罐器”,以确定需要进一步检查的问题或协助判断[142].尽管一些人提倡使用数字指标作为刻度,但在诸如研究评估及其在决策中的应用等领域,测量是如此困难,因此通常建议谨慎[13,18,142].当评估的目的涉及到经费决定时,似乎只有使用指标作为辅助判断的开路器才是明智的。

即使在资金不是问题的情况下,如果要进行任何比较,特别是国际比较,在更广泛的定性评估之外使用简单的指标也会有危险。他们会变得脱离情境。长期以来,人们对这种评估过程的担忧包括通过串通进行操纵的危险,以及在不同用户组组成的程序之间进行比较的难度[13].不过,根据评估的目的,在方法方面有创新思维的余地。

研究利用在决策中的评估方法

因此,必须制定适当的评估方法,以反映:

进行评估的目的,例如,增加问责制,或支持对保健研究的宣传;

分析各种类型的研究,利用可能性的范围,以及更广泛的概念框架,例如,接口和受体模型;而且

回顾性评估和专注于当前职位的评估可以扮演不同的角色。

人们已经列出了各种类型的信息,这些信息可以被收集来产生数字指标,为研究团队的自我评价/同行评审提供信息[136],或通知定期监测源自某一卫生研究资助人的工作的收益[12,18].这些清单中与决策有关的项目包括:向决策者作报告的数字记录;制作情况说明;咨询委员会成员;以及发布政策文件或治疗指南的委员会成员。这些并不是真正具有实际影响的措施,虽然也提出了一项措施,即在政策出版物中引用,但清单可能需要补充;在定期监测的情况下,例如,通过一组结构化的案例研究。当要用一个国家内的评价来作出筹资决定时,使用数字指标作为刻度是不明智的,因为上面所述的情况问题和可能的偏见。相反,它们应该被用来作为判断的依据。

在任何跨国比较研究中使用这些指标也不明智,除非它们为更广泛的定性研究提供信息。此外,为了理解使用原始问卷数据评估研究在具体问题决策中的应用的特殊困难,回到前面给出的决策定义是有帮助的。这强调了那些制定政策的人处于一个特殊的、权威的地位。这与在评估从业者和公众对特定发现的利用时所遇到的情况截然不同。在这种情况下,一个样本可能被认为是一个更广泛的群体的代表,个体的特征和情况甚至可能在样本中不一致。此外,可以声称,对于研究对自己行为的影响,每个从业者或公众成员的意见都是同样有效的。相比之下,在针对特定问题的政策制定的研究中,受访者或问卷应答者可能包括来自相关利益集团的一些代表、评论员、研究人员以及政策制定者,他们在政策制定的不同方面有不同程度的参与。因此,在理解决策过程中所涉及的过程时,受访者可能会有相互矛盾的观点,但这些观点确实真实地反映了人们的所见所闻。然而,根据答辩人对所审议的具体事件的参与程度,这些意见在提供对关键行动的说明方面可能有不同的有效性。

这种复杂性无疑有助于解释为什么定性访谈和文献分析在以前工作综述中描述的研究利用研究中使用得最频繁。问卷调查可以提供比访谈更广泛的信息。它们也可以用来帮助确定哪些方面是面试的重点。然而,深度采访被广泛认为是最合适的方法,当需要解开情况的不同层次和微妙的细微差别。据罗西等,“尽管书面调查和问题在某些有限的用途上可能有用,但这种方法缺乏灵活性,无法根据个人的专业知识调整讨论方向,无法深入探讨问题,无法让举报人仔细思考。”[143].卫生政策和系统研究的增长表明,有越来越多的研究人员可以进行这种访谈[122].

我们对以往研究的回顾表明,对与高水平利用相关的特定因素做出概括是非常困难的。为了在任何跨国倡议中解决这一问题,采取若干战略将是有益的。首先,尽可能围绕一个概念性框架(如本报告前面提出的接口和受体框架)构建所有评估研究。这个框架可能足够广泛,可以应用于许多情况。尽管如此,它将有助于为任何访谈安排提供信息,以确保问题的重点是研究结果如何通过接口进行交流,以及决策者对研究结果的接受程度。这样做不是为了提供一份项目清单,如果要实现研究利用,预期所有项目都必须列出。相反,访谈将涵盖一系列项目,其中一些可能会成为每个特定研究中与利用或缺乏利用相关的原因。

第二种策略是尽可能以共同的政策主题为研究基础。前一节确定的领域内可能的具体主题包括麻风病的多种药物治疗和公平获得保健服务。对于每一个共同主题,将确定一个关键的国际研究机构,一些分析将与此有关,一些分析将涉及具体国家的决策者所能获得的全部研究机构的影响。上面列举了世界卫生组织进行这种跨国评估的一些潜在目的。一种方法在几个详细的研究中使用共同元素,但也期望每个研究产生自己的叙述或故事,说明在特定的情况和背景下是什么导致研究利用,这种方法与研究创新和组织变革的更广泛的方法有相似之处[144].

对文件的分析和半结构化访谈似乎是对研究对有关具体问题的政策制定的影响进行回顾性研究的适当方法,特别是当政策是在国家或国家以下政府一级制定时。事实上,最近进行的系统综述建议,该领域的未来研究“应该将访谈与文献分析结合起来”[22].问卷调查也可以发挥作用,特别是在获得关于在决策中利用研究的知识来源的现状和有关的人力资源管理机制的广泛意见方面。这些方法的组合将提供方法和数据源的三角定位。以下叙述特别着重于可在世卫组织研究利用项目中进行的结构化跨国专题研究的决策部分回顾部分的建议方法的四个主要要素[24]:

纪录片分析;

面试;

应用量表报告科研利用水平在决策中的应用

整体分析。

文献分析

每项研究都将进行文献分析。最初,它将用于试图确定该国的政策与世卫组织利用项目小组正在集中整理的国际研究机构之间的一致性程度。进一步的文献分析还将包括政策制定者在政策制定和执行阶段的演讲中在多大程度上引用研究成果,以及研究资助机构在报告中说明他们在发展机制以提高研究利用方面所作的努力。文件数据来源将包括:研究出版物和报告;立法;行政/行政法规或命令;还款安排;指导/建议;会议报告和会议记录(如有);政策声明、演讲和文章; and reports from research funding bodies. A draft protocol for the first element of the documentary analysis has been prepared (see额外的文件1:文件分析协议的要素)。

面试

利益相关者分析可以确定首先采访谁,然后滚雪球技术,以及对问卷的审查,将确保接触到其他关键人物进行采访。在设计用于所有参加跨国研究的所有国家的所有面试的半结构化面试时间表时,最重要的是允许面试官的灵活性。如上文所述,这对应付当地情况和应付各种局势是必要的[79,在这种情况下,受访者对研究信息政策的概念比访谈者要有限得多。尽管有这些警告,制定一个半结构化的面试时间表,尽可能多地涵盖前面分析中讨论的要点也是可取的。已经制定了一份半结构化的面试时间表草案额外的文件2:评估研究成果在政策制定方面的应用的面谈时间表拟稿),但在管理上必须有相当的灵活性。

面谈将允许:

主题和国家之间具有可比性,但对具体情况敏感;

详细调查研究工作对决策过程三个阶段的影响程度:制定议程;政策制定;和实现;

滚动三角法即使用后期的访谈来检验早期访谈中收集到的信息;

研究关键的HRS和其他在接口上运行的机制,以增强受体的响应性,包括:优先级设置和研究调试机制;建立研究中心并促进与决策者的联系;鼓励和资助研究经纪/翻译/推广活动;鼓励和资助审查和综合有关的研究成果和编写政策概要;促进研究人员和决策者在长期委员会或一次性研讨会等方面的互动;

对广泛的其他相关问题进行调查:主要机构及其机制的作用,如政策分析,在吸收研究成果及其对各种力量的接触方面;决策者对不同类型和不同来源的研究知识的反应能力;具体研究结果的特点使决策者对其研究结果更加敏感;在决策过程中,研究被视为最有价值的方面;网络、国际机构、从业者和倡导团体、非政府组织、媒体和公众在将研究结果纳入政策辩论中的作用;以及更广泛政治体系的发展;

收集数据,以便在总体利用项目中进行更广泛的评估,以了解任何以研究为依据的政策制定和执行在多大程度上有助于增加卫生和卫生公平收益等任何最终成果。

在政策制定中应用描述研究利用水平的量表

虽然在跨国比较中应该在何种程度上使用数字指标存在保留意见,但可以看到Buxton和Hanney [106,雅各布和麦克雷戈尔[75)和Lavis等[11可以建立在此基础上。也许可以制定利用程度的描述性比例表形式的指标。这些资料将用于说明在参与世卫组织研究利用项目的每个国家的具体情况下,研究对决策的影响。在上面引用的三个研究中,每个示例的评分或编码都是由同一个团队进行的。在一项国际工作中,必须就比额表的解释达成更明确的协议。在开始任何倡议之前,参加国的评估小组最好能就比额表达成协议。

前面的分析表明,可能应该考虑制定四个量表,以适用于每个政策领域的研究利用。第一个比额表将集中于稍窄的研究范围,如上文所述,将是国际研究。这将检验研究和政策之间的一致性。然而,先前的研究表明,与研究结果的一致性并不一定表明特定的研究结果影响了政策[14].如果政策由专业小组制定的临床指南组成,那么在某些情况下,基于文献分析的一致性程度的第一个量表可能是适用的唯一合适的量表。在这种情况下,分析可能应该集中于指南中使用的证据的质量[145].

其余三个比额表分别与评价研究在前面所述的三个决策阶段中的每个阶段所发挥的实际作用有关。政策制定和研究之间的关系往往是混乱和多变的。因此,不可避免的是,一些研究可能只在这三个阶段中的一个阶段发挥作用,而另一些研究可能发挥多种作用。例如,流行病学研究可能导致某一问题被列入政策议程,发展出改进治疗的具体方法的其他研究可用于政策制定,但也可能通过表明可能进行改进而帮助将该问题列入政策议程。每个量表的细节都已经准备好了(参见额外的文件3:卫生政策制定中利用研究的水平表草案)。其中涉及的主要问题描述如下:

(i)政策与研究结果的一致性

这一比额表将与关于问题X的政策的内容在多大程度上符合一个确定的国际研究机构的研究结果有关(无论研究对政策制定的实际影响程度如何)。它最初将应用于文件分析。

(二)研究对政策议程制定的影响程度

这个比额表将与研究(包括当地研究)在多大程度上使这个问题列入决策者的议程有关。它将包括以下研究:表明问题的存在/程度;或者是如此引人注目/决定性,以至于促使人们采取行动将其转变为政策;或载有在启蒙过程中逐渐改变决策者和其他人对该问题重要性的看法的调查结果/理论框架。它将依靠访谈、问卷调查和文献分析。

研究对政策制定的影响程度

这一比额表将与研究在政策制定过程中的实际影响有关。它的目的不仅是确认研究的任何有用之处(即在制定政策的内容时直接使用研究结果或研究理论),而且还将收集对政策可能产生的更广泛影响的例子,包括在启蒙模式中逐渐积累的见解、理论、概念和观点。这一比额表将考虑在政策内容的实际发展以及在政策讨论和辩论中对研究的利用情况。该比额表将主要根据访谈的数据,但也使用调查和文件数据。

(四)研究对政策执行的影响程度

这一比额表的关键问题是利用研究协助执行,或通过调查结果为如何最好地执行政策的决定提供资料,或通过提供政策的理由,并用于在财政资源、政治承诺和公众舆论方面为其争取支持。比额表将主要根据访谈和文件分析的数据编制。

全面的分析

访谈、问卷调查和文件分析还应提供材料,以帮助确定上述要点中列出的每一种人力资源管理机制的相对重要性(相对于记录的利用水平)。所使用的研究的类型和来源以及使用这些研究的原因也应加以记录,并设法将它们与以前确定优先次序的方法联系起来。最好是通过与答复者讨论新出现的调查结果来加强关于清单和比额表的判断的内部有效性。每一项研究的说明也将包括对该国研究的价值和更广泛的文化和社会政治环境的描述,在它们似乎与研究利用的程度相关的程度上。

每个参加国的评估结果可以加以整理。对于每个研究主题,分析将比较两组数据:每个国家的利用水平的规模,以及HRS活动的背景列表和其他被认为重要的机制和网络。围绕共同主题组织研究可能有助于评估国际知识存量的使用在多大程度上依赖于当地研究。

如前所述,尽管这里的叙述侧重于研究对政策制定的影响,但作为涵盖研究利用和与从业者、行业和公众互动的更广泛分析的一部分,评价将更加有力。更全面的分析本身将是最有用的,并提供对决策发生的环境的更大的了解。通过在图中描述的框架上进行构建1,应提供全面的方法[112这些问题。因此,世卫组织的研究利用项目被设想为一个综合整体,其中对决策中研究利用情况的回顾性评估将审查最终应导致卫生和卫生公平收益的进程中的一个步骤[24].

如果有适当和有针对性的主题和国家选择,这种方法很可能满足使用结构化方法提供有效研究利用实例的目的。它应有助于增进对这些问题的了解,并可为评估工具提供基础,如果该工具在各国广泛使用,可促进对利用卫生研究的重视。

结论

全球越来越关注改善卫生系统的方法以及以研究为依据的政策可以为此做出的贡献。人们早就认识到,卫生研究和决策者之间的相互作用涉及一系列因素。对卫生研究系统(HRS)的新关注确定了更多的机制,通过这些机制可以实现对研究的更大利用。对卫生研究在政策制定中的作用的评估最好作为更广泛研究的一部分进行,该研究还包括工业、医疗从业人员和公众对卫生研究的利用。

在决策中利用卫生研究最终应导致预期的结果,包括卫生方面的收获。研究至少可以在决策过程的三个阶段作出贡献:议程制定;政策制定;和实现。然而,对这些过程的描述可能会高估决策的合理性程度。因此,分析应根据对各种决策模式的审查。在制定卫生政策时,可能会采用不同的研究类别。应用研究可能比基础研究更容易被政策体系利用,但卫生政策制定者往往更愿意与自然科学联系起来,而不是社会科学。与关于保健服务结构的国家政策相比,研究被用于为病人提供护理的临床政策的机会似乎更大。

在决策中利用研究的模型从与决策的理性或工具性观点的链接开始,并包括对委托研究如何帮助找到问题的解决方案的描述。其他模型与渐进主义观点有关,在这种观点中,政策制定涉及在长期内采取一系列小步骤;在“启蒙”的过程中,研究结果可能会逐渐引起人们对一个问题的看法的转变。研究利用的互动模型强调了决策者和研究人员可能在长期内建立联系的方式。研究还可以象征性地用来支持已经做出的决定。

许多以往的研究利用可以为未来的评估提供教训。可以确定两种广泛的方法。一些研究从研究的部分或项目开始,并考察它们的影响。另一些则考虑某一特定主题的政策,并评估研究在决策中的作用。为了便于比较,研究利用最好围绕一个概念框架组织。尽管如此,在不同背景下的背景因素的影响使其难以一概而论。最常用的两种方法,通常同时使用,来自定性传统:文献分析和深度访谈。问卷调查、文献计量分析、内部知识和历史方法都被应用。最近的一些研究试图对利用水平进行评分或衡量。这些例子表明,在卫生、卫生公平以及社会和经济收益方面,利用水平和最终结果比通常设想的要高,但仍然显示利用不足。 There is considerable variation in the degree of utilisation, both within and between studies.

越来越多的注意力集中在研究人员和研究用户之间的界面概念上。这包含了两个社区之间可能有不同的价值观和利益的想法。在优先排序界面上有两个关键问题:是否正在设置优先级以产生决策者和其他人想要使用的研究,以及是否正在设置优先级以吸引研究界的利益和承诺。

决策者和研究人员之间跨界面的互动对于将研究转移给决策者非常重要。这与交互式的使用模式尤其吻合。个别研究人员的行动可能有助于产生相互作用,但最好考虑人力资源司在鼓励或促进全系统一级的相互作用、网络和机制方面的作用。人力资源司可为以下项目提供资助和组织支持:长期研究中心;研究经纪/翻译机制;建立决策者和研究人员的官方委员会;以及审查和综合研究成果的机制。

人们越来越认识到决策者作为研究接受者的作用的重要性。就决策者的观点而言,有一系列关键问题。这些问题包括是否有相关的研究并有效地提请他们注意,以及他们是否能够吸收并愿意使用这些研究。人力资源管理局有责任,特别是在该领域的早期部分,但更广泛的卫生系统也有责任创建适当的体制机制,并确保有工作人员愿意并能够纳入相关研究。应该更加注意激励的作用。如果奖励既要关注相关性,也要关注研究的卓越性,那么对利用的评估就成为一个关键问题。

评估研究在政策制定中的利用的适当模型结合了对两个问题的分析:受体的作用和界面上行动的重要性。强调受体的作用是必要的,因为最终要由决策者作出决定。任何关于HRS在利用方面的成功评估都必须承认,更广泛的政治背景是HRS无法控制的,但考虑到HRS的活动,在其给定的背景下,通过增加界面的渗透性来提高研究的利用。

评估研究在政策制定中的利用的原因包括:倡导、问责和理解的增加。世界卫生组织可以在进行这种评估方面发挥作用,目的是提供研究资源得到有效利用的证据。这可以支持为卫生研究提供更多资源的宣传。在规划所使用的方法时,必须考虑到任何评估的目的。

先前的研究表明,很难对与高水平利用有关的具体因素作出概括。为了在涉及一系列国家的一系列研究的任何跨国家世卫组织行动中解决这一问题,最好围绕一个概念框架(如这里考虑的接口和受体框架)组织所有研究,并以每个国家的共同主题为基础进行研究。这些可包括采用多种药物疗法治疗麻风病的政策,以及公平获得保健服务的政策。

对文件的分析和半结构化访谈将是每一项研究评估研究在制定具体政策主题方面的作用的适当方法。调查也可能发挥作用。这些办法将提供方法和数据来源的三角分析,还应提供资料,以帮助确定前一分析中所述的人力资源管理机制相对于所记录的利用程度的重要性。所使用的研究的类型和来源以及使用这些研究的原因也应加以记录,并设法将它们与以前确定优先次序的方法联系起来。预计每个研究将产生自己的叙述或故事,在特定的背景下是什么导致了利用,但收集的数据也可以应用到水平研究利用的描述性尺度。这四个量表可以涵盖政策与研究结果的一致性,以及研究对议程制定、政策制定和执行的影响程度。

应对每个参加国的评估结果进行整理。对于每个政策主题或专题,分析将比较两组数据:每个国家研究利用水平的比例表,以及人力资源管理活动和其他被认为重要的机制和网络的背景列表。虽然这里的叙述侧重于研究对政策制定的影响,但作为更广泛的分析的一部分,评估将更有力,包括研究利用和与从业者、行业和公众的互动。

如果有适当和有针对性的主题和国家选择,这种方法很可能满足使用结构化方法提供有效研究利用实例的目的。这种方法应有助于增进对这些问题的了解,并可为评估工具提供基础,如果在各国广泛使用,可使卫生研究得到更大的利用。

参考文献

- 1.

默里C,弗兰克J:一个评估卫生系统绩效的框架。《公牛世界卫生机构》,2000年,78:717-731。

- 2.

世界银行:实现千年发展目标的代价。访问:06/04/02,(http://www.worldbank.org/about/whatwedo/mdgs.htm]

- 3.

关于未来干预办法的保健研究特设委员会:投资于保健研究和发展。日内瓦,世界卫生组织,1996年

- 4.

全球卫生研究论坛:2001-2002年10/90卫生研究报告。日内瓦,世界卫生组织,2002年

- 5.

COHRED从研究到行动和政策工作组:从研究到行动和政策的教训-来自七个国家的案例研究。日内瓦,卫生研究促进发展理事会,2000年

- 6.

平衡相关性和卓越性:将研究与决策联系起来的组织反应。社会科学与医学杂志,1994,35:1397-1404。

- 7.

高根,汉高:政府与研究。伦敦,1983年海。

- 8.

P:将研究结果转化为健康政策。中华医学杂志,1996,43:865-872。

- 9.

Sauerborn R, Nitayarumphong S, Gerhardus A:加强利用卫生系统研究促进卫生部门改革的战略。热带医学与卫生。1999,4:827-835。

- 10.

Trostle J, Bronfman M, Langer A:研究人员如何影响决策者?墨西哥政策的案例研究。《卫生政策计划》,1999,14:103-114。

- 11.

Lavis JN, Ross SE, Hurley JE, Hohenadel JM, Stoddart GL, Woodward CA, Abelson J:考察卫生服务研究在公共政策制定中的作用。中国科学(d辑),2011,38(4):447 - 447。

- 12.

理查德森A,杰克逊C,赛克斯W:认真对待研究。伦敦,卫生部,1990年

- 13.

Cave M, Hanney S:高等教育和研究的绩效指标。见:政府的产出和绩效衡量。编辑:Cave M, Kogan M, Smith R. 1990年,伦敦,Jessica Kingsley出版社,59-85。

- 14.

Buxton M, Hanney S:如何评估健康研究的回报?《卫生服务资源政策》,1996年,1:35-43。

- 15.

Buxton M, Hanney S:评估NHS研发计划:该计划是否物有所值?中华医学会杂志,1998,31(增刊35):2-6。

- 16.

Cozzens S:知识库:评估基础研究项目的测量挑战。评价程序规划。1997,20:77-89。

- 17.

Buxton M, Hanney S, Packwood T, Roberts S, you’M:评估卫生部和国民健康服务研究与发展的益处。公共资金与管理,2000,20:29-34。

- 18.

Croxson B, Hanney S, Buxton M:绩效的常规监测:什么使卫生研究和开发不同?《卫生服务资源政策》,2001,6:226-232。

- 19.

Weiss C:研究利用的许多意义。公共行政,1979,39:426-431。

- 20.

Gonzalez-Block M:关注影响健康的政策和跨领域问题的网络:健康政策和系统研究联盟。见:2001-2002年卫生研究10/90报告(卫生研究全球论坛),日内瓦,世界卫生组织,2002年,193-200。

- 21.

儿童和青少年健康与发展/世界卫生组织:儿童健康研究:改善儿童健康的基金会。2002年日内瓦。

- 22.

Innvær S, Vist G, Trommald M, Oxman A:卫生政策制定者对他们使用证据的认知:一个系统的评价。《卫生服务资源政策》,2002,7:239-244。

- 23.

Ham C, Hunter DJ, Robinson R:基于证据的政策制定。BMJ。1995年,310:71 - 72。

- 24.

Hanney S, gonzales - block M, Kogan M, Buxton M:《卫生研究在政策制定中的应用:评估的概念、实例和方法——给日内瓦世界卫生组织研究与合作部的报告》。HERG研究报告第28号。布鲁内尔大学卫生经济学研究小组,阿克斯布里奇,2002年

- 25.

史密斯:国家健康研究政策。BMJ。1988年,297:805 - 806。

- 26.

卫生研究促进发展委员会:卫生研究:与发展中公平的重要联系。纽约,牛津大学出版社,1990

- 27.

世界卫生组织:国家卫生研究系统-国际研讨会报告。2002年日内瓦。

- 28.

伊斯顿D:政治制度。纽约,阿尔弗雷德·A·克诺夫,1953年

- 29.

Hanney S, Packwood T, Buxton M:评估卫生研究和发展中心的效益:分类、模型和应用实例。评价:国际理论、研究与实践杂志,2000,6:137-60。

- 30.

Haynes B, Haines A:循证临床实践的障碍和桥梁。摘自:将研究成果应用于实践。编辑:Haines A, Donald A. 2002,伦敦,BMJ Books, 115-122。第二个

- 31.

Gilson L, Bowa C, Brijlal V, Doherty J, Antezana I, Daura M, Mabandhla M, Masiye F, Mulenga S, Mwikisa C:政策变化的动力:南非和赞比亚卫生筹资改革的教训。贝塞斯达,保健改革项目伙伴关系,Abt Associates Inc., 2000年

- 32.

戴维斯H,纳特利S:医疗保健:摆在面前的证据。:什么工作?-公共服务的循证政策和实践。编辑:戴维斯HTO, Nutley SM,史密斯PC。2000年,布里斯托,政策出版社,43-67。

- 33.

Klein R:从循证医学到循证政策。《卫生服务资源政策》,2000年,5:65-66。

- 34.

黑N:基于证据的政策:小心行事。BMJ。2001年,323:275 - 279。

- 35.

Kogan M, Tuijnman A:教育研究与发展:趋势、问题和挑战。巴黎,经合组织。1995

- 36.

证据与政策过程。:什么工作?-公共服务的循证政策和实践。编辑:戴维斯HTO, Nutley SM,史密斯PC。2000年,布里斯托尔,政策出版社,13-41。

- 37.

健康政策:过程与动力导论。伦敦,Zed Books出版社,1994年

- 38.

T:发展政策研究。经历,高尔半岛。1988

- 39.

西蒙·H:人的模型:社会和理性。伦敦,约翰·威利,1957年

- 40.

实用知识:社会科学与社会问题解决。纽黑文,耶鲁大学出版社,1979年

- 41.

布雷布鲁克、林德布洛姆《决策的策略》。纽约,自由出版社,1963

- 42.

林德布洛姆C:蒙混过关的科学。公共行政,1959,19:79-88。

- 43.

维斯C:知识蠕变和决策累积。知识的创造、传播、利用。中国科学(d辑)。

- 44.

罗德斯·劳,马什·D:政策网络研究的新方向。《政治研究》,1992,21:181-205。

- 45.

科根M,汉尼S:高等教育改革。伦敦,杰西卡·金斯利出版社,2000年

- 46.

von Walden Laing D:瑞典和联合王国的艾滋病毒/艾滋病:1982-1992年政策网络。斯德哥尔摩大学政治学系,2001年

- 47.

尹勇,陈晓明。知识利用的网络过程。《知识:创造、扩散、利用》,1981,2:555-580。

- 48.

哈斯PM:引言:知识共同体和国际政策协调。国际器官杂志,1992,46:1-35。

- 49.

阿尔福德:医疗保健政治。芝加哥,芝加哥大学出版社,1975

- 50.

罗德RAW:威斯敏斯特和白厅之外。伦敦,恩文?海曼出版社。1988

- 51.

Wistow G:卫生服务政策社区:专业人员卓越还是面临挑战?见:英国政府的政策网络。编辑:Marsh D, Rhodes RAW。1992年,牛津,克拉伦登出版社,51-74。

- 52.

高汉,陈建平。组织选择的垃圾桶模型。中国科学(d辑:自然科学版)。

- 53.

Janovsky K, Cassels A:卫生政策和系统研究:问题、方法和重点。附件9。正确做法:投资于卫生研究和发展。编辑:关于未来干预方案的卫生研究特设委员会,1996年,日内瓦,世界卫生组织,271-278。

- 54.

默顿·雷克:《科学社会学》。芝加哥,芝加哥大学出版社,1973年

- 55.

托马斯·P:社会政策研究的目标与成果。伦敦,克罗姆·赫尔姆,1985年

- 56.

向政策制定者传播政策研究。知识:创造、扩散、利用。中国科学(d辑),1984,6:125-145。

- 57.

Trist E:研究机构的产出组合类型及其互补性。见:社会科学与政府:政策与问题。编辑:Cherns AB, Sinclair R, Jenkins WI。1972年,伦敦,塔维斯托克出版社,101-137。

- 58.

吉本斯M,利摩日C,诺沃特尼H,施瓦茨曼S,斯科特P,特罗M:知识的新生产。伦敦,Sage出版社,1994年

- 59.

戈丁B:写表演历史:新的新亚特兰蒂斯。科学通报,1998,28:465- 471。

- 60.

维斯·C、布库瓦拉斯·MJ:真实性检验和效用检验:社会科学研究决策者的参考框架。社会科学,1980,45:302-313。

- 61.

Hanney S:医生和他们的职业。见:评估卫生研究和发展部的回报:初步报告。HERG研究报告第19号。编辑:Buxton M, Elliott R, Hanney S, Henkel M, Keen J, Sculpher M,你会P. 1994, Uxbridge,布鲁内尔大学卫生经济学研究小组,2:1-14。

- 62.

增加经济评估对医疗保健决策的影响。108年讨论文件。约克大学卫生经济中心,1993年

- 63.

Ross J:经济评估在医疗保健中的应用:澳大利亚决策者的看法。《卫生政策》,1995,31:103-110。

- 64.

斯隆FA, Grabowski HG:介绍和概述。社会科学与医学杂志,1997,45:505- 506。

- 65.

王晓燕,王晓燕。管理竞争下的经济评价:来自中国社会科学与管理研究的证据。2007,(4):593 -595。

- 66.

Drummond M, Weatherly H:实施卫生技术评估的结果。国际技术评估卫生保健杂志,2000,16:1-12。

- 67.

Henshall C, Koch P, von Below GC, Boer A, Conde-Olasagasti JL, Dillon A, Gibis B, Grilli R, Hardy C, Liaropoulos L, Martín-Moreno JM, Roine R, Scherstén T:政策与实践中的卫生技术评估。第六工作组报告。国际技术评价卫生保健杂志,2002,18:447-455。

- 68.

Lyles A, Luce BR, Rentz AM:管理式医疗药房,社会经济评估和药物采用决策。社会科学与医学杂志,1997,45:511-521。

- 69.

韦布·A·维斯托·G:规划、需求与稀缺。伦敦,艾伦和昂温,1986

- 70.

洛马斯·J:寻找受众,改变信念:加拿大卫生政策中的研究使用结构。《卫生政策法》,1990,15:525-542。

- 71.

Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers TC: rct meta分析结果与临床专家建议的比较。《美国医学协会杂志》上。1992年,268:240 - 248。

- 72.

Haines A, Jones R:实施研究结果。BMJ。1994年,308:1488 - 1492。

- 73.

巴蒂斯塔注册护士:医疗保健技术评估:将科学与政策制定联系起来。协会。1992年,146:461 - 462。

- 74.

Tugwell P, Sitthi-Amorn C, O'Connor A, Hatcher-Roberts J, Bergevin Y, Wolfson M:技术评估:旧的、新的和基于需求的。国际技术评估卫生保健杂志,1995,11:650-661。

- 75.

Jacob R, McGregor M:评估卫生技术评估的影响。《医疗卫生技术评估》1997,13:68-80。

- 76.

伍兹K:英格兰和威尔士国家医疗服务体系的卫生技术评估。国际技术评价卫生保健杂志,2002,18:161-165。

- 77.

van den Heuvel WJA, Wieringh R, van den Heuvel LPM:医疗技术评估在卫生政策中的应用。《卫生政策》,1997,42:211-221。

- 78.

Barbieri M, Drummond M: HTA在决策中的使用:向ECHTA/ECAHI工作组报告。约克大学,2002年

- 79.

Rosen R:将研究应用于卫生保健政策和实践:关于有效性和研究作用的医学和管理学观点。《卫生服务资源政策》,2000,5:103-108。

- 80.

韦斯C:介绍。在公共政策制定中使用社会研究。编辑:Weiss C. 1977, Lexington, Lexington Books, 1-22。

- 81.

尹锐,摩尔G:自然灾害领域9个案例研究经验的借鉴。《社会知识》1988,1:25-44。

- 82.

沃尔特·G:研究对政策的影响有多大?欧洲公共卫生杂志,1994,4:233-235。

- 83.

政策研究:数据、观点还是论点?见:社会科学与现代国家。编辑:Wagner P, Weiss C, Wittrock B, Wolman H. 1991年,剑桥,剑桥大学出版社,307-332。

- 84.

Saxe L:政策制定者对社会科学研究的使用。知识:创造、扩散、利用。中国科学(d辑)。1986,8:59-78。

- 85.

Orosz E:社会科学研究对卫生政策的影响。社会科学与医学1994,39:1287-1293。

- 86.

卫生体制改革的综合政策分析。卫生政策,1995,32:257-277。

- 87.

Miller D:风险、科学和政策:定义斗争、信息管理、媒体和疯牛病。社会科学与医学1999,49:1239-1255。

- 88.

沃尔特·G,吉尔森·L:改革发展中国家的卫生部门:政策分析的核心作用。《卫生政策计划》,1994,9:353-370。

- 89.

Patton MQ, Grimes P, Guthrie K, Brennan N, French K, Blyth D:为了寻找影响:利用联邦健康评估研究的分析。在公共政策制定中使用社会研究。编辑:维斯C. 1977年,列克星敦,列克星敦图书,141-163。

- 90.

唐鹏飞,陈晓燕,陈晓燕:社会经济基金资助研究的非学术影响评估:来自试点研究的结果。研究评价。2000,9:171-182。

- 91.

陆德瑞,李晓燕,李晓燕。研究利用的阶梯。科学通报,2001,22:396-422。

- 92.

研究的社会质量——研究对社会潜在价值的评估方法。SPSG概念文件第13号。伦敦,科学政策支持小组,1994

- 93.

Roos NP, Shapiro E:从研究到政策:我们学到了什么?医学护理,1999,37(增刊):JS291-JS305。

- 94.

Phoolcharoen W:泰国卫生系统改革:卫生系统研究所的作用。日内瓦,hpsr联盟工作文件第14号。2002

- 95.

护理管理的PSSRU研究:肯特社区护理项目。见:评估卫生研究和发展部的回报:初步报告。HERG研究报告第19号。编辑:Buxton M, Elliott R, Hanney S, Henkel M, Keen J, Sculpher M,你P. 1994, Uxbridge,布鲁内尔大学卫生经济学研究小组,2:15-37。

- 96.

Anderson M, Cosby J, Swan B, Moore H, Broekhoven M:研究在地方卫生服务机构的应用。社会科学与医学1999,49:1007-1019。

- 97.

科学的不确定性和专家建议的作用:英国全科医生为预防冠心病进行健康检查的案例。社会科学与医学1999,49:1269-1283。

- 98.

Moodley J, Jacobs M:研究到行动和政策:对抗南非维生素A缺乏。见:从研究到行动和政策的课程-来自七个国家的案例研究。编辑:日内瓦,卫生研究促进发展理事会,2000年,COHRED研究转化为行动和政策工作组,54-66。

- 99.

Salvatella R, Muzio F, Sánchez D:乌拉圭的查加病和根除口蹄疫。见:从研究到行动和政策的教训:来自七个国家的案例研究。编辑:日内瓦,卫生研究促进发展理事会,2000年,COHRED研究转化为行动和政策工作组,67-76。

- One hundred.

卫生服务研究:卫生政策的关键。剑桥,哈佛大学出版社,1991

- 101.

Gerhardus A, Dujardin M, Kiet PHT, Siddiqi S, Sauerborn R:一种评估卫生政策制定使用研究的方法。讨论文件04。海德堡大学医学院,2000年

- 102.

米尔班克纪念基金/ Cochrane协作:通报判断:六个国家卫生政策和研究的案例研究。2001年纽约。

- 103.

Yesudian CAK:印度的政策研究:监管私营医疗提供者的案例研究。日内瓦,hpsr联盟工作文件第18号。2002

- 104.

Hilderbrand M, Simon J, Hyder A:研究在巴基斯坦儿童健康政策和项目中的作用。见:从研究到行动和政策的教训-来自七个国家的案例研究。编辑:COHRED研究促进行动和政策工作组,2000年,日内瓦,卫生研究促进发展理事会,77-85。

- 105.

A:如果传播是解决问题的办法,那问题是什么?知识:创造、传播、利用。中国科学(d辑)。1980,1:537-78。

- 106.

Hanney S, Davies A, Buxton M:评估健康研究项目的效益:我们能用问卷调查代替案例研究吗?研究评价。1999,8:189-199。

- 107.

贝里奇V、斯坦顿J:科学与政策:历史的洞察。社会科学与医学1999,49:1133-1138。

- 108.

Husén T, Kogan M:教育研究和政策:如何联系?。牛津,佩加蒙出版社,1984

- 109.

Grant J, Cottrell R, Cluzeau F, Fawcett G:从临床指南引用的论文中评估生物医学研究的“回报”:应用文献计量学研究。BMJ。2000年,320:1107 - 1111。

- 110.

Buxton M:在Harefield和Papworth医院进行心脏移植的成本和收益。见:评估卫生研究和发展部的回报:初步报告。HERG研究报告第19号。编辑:Buxton M, Elliott R, Hanney S, Henkel M, Keen J, Sculpher M,你P. 1994, Uxbridge,布鲁内尔大学卫生经济学研究小组,第2期:75-89。

- 111.

Davis K, Rowland D:资助穷人的医疗保健。卫生服务研究:卫生政策的关键。编辑:Ginzberg E. 1991年,剑桥,哈佛大学出版社,95-125。

- 112.

对行动和政策的研究:需要一个新概念。见:从研究到行动和政策的教训-来自七个国家的案例研究。编辑:COHRED研究促进行动和政策工作组,2000年,日内瓦,卫生研究促进发展理事会,1-8。

- 113.

卡普兰N:在国家层面使用社会研究知识。见:公共政策制定中的社会研究。编辑:维斯C. 1977年,莱克星顿,莱克星顿图书,183-197。

- 114.

Blau PM:社会生活中的交流与权力。奇切斯特,威利。1964

- 115.

波兰尼M:《科学共和国》——它的政治和经济理论。中华医学杂志,1996,1:54-73。

- 116.

Hanney S, Henkel M, von Walden Laing D:制定和实施前瞻性政策,使学术界参与:健康和生命科学家参与英国技术前瞻性计划的发展,并对其做出反应。科研管理,2001,30:1203-1219。

- 117.

李福德,李志刚,李志刚,李志刚,李志刚,李志刚,李志刚。基于迭代方法的健康服务研究。《卫生服务资源政策》,1999,4:164-167。

- 118.

世界卫生组织:通过决策关联研究改善卫生保健:在卫生系统和人力开发中的应用。第二部分:实施方案。1986年日内瓦。

- 119.

Buxton MJ:英国的心脏移植:经济评估的决策背景。见:昂贵的保健技术:欧洲的监管和行政机制,欧洲共同体委员会,保健服务研究系列第5号。编者:Stocking B. 1988年,牛津,牛津大学出版社,36-48。

- 120.

Garner P, Kale R, Dickson R, Dans T, Salinas R:将研究成果付诸实践:在发展中国家实施研究成果。BMJ。1998年,317:531 - 535。

- 121.

Lomas J:在加拿大的一个基金会,使用“联系和交流”将研究转化为政策。卫生杂志,2000,19:236-240。

- 122.

Gonzalez-Block M, Mills A:评估发展中国家卫生政策系统和研究的能力。卫生研究政策与系统。2003,1:

- 123.

Sundquist JL:研究经纪:薄弱环节。见:知识和政策:不确定的联系。编辑:Lynn LE。1978年,华盛顿特区,国家科学院,126-144。

- 124.

Peckham M:前言。见:卫生服务的科学基础。编辑:Peckham M, Smith R. 1996,伦敦,BMJ Books, ix-xi。

- 125.

黑N:研究和发展的国家战略:来自英国的教训。《公共卫生年鉴》1997,18:485-505。

- 126.

Macintyre S, Chalmers I, Horton R, Smith R:使用证据为卫生政策提供信息:案例研究。BMJ。2001年,322:222 - 225。

- 127.

Lomas J:改善卫生部门的研究传播和吸收:超越单手鼓掌的声音。汉密尔顿,麦克马斯特大学卫生经济和政策分析中心,1997年

- 128.

高根,汉高:高等教育政策的未来方向。进入:政策接受研究。《高等教育研究的制度基础》,载于《高等教育研究的制度基础》。

- 129.

杨晓明,李晓明,李晓明:实证研究的概念框架与综合。中国科学(d辑),2002,27(4):563 - 566。

- 130.

Björklund E:瑞典对高等教育的研究。Eskil Björkland在对话中。适用于:大学与社会。研究与高等教育的社会角色论文集。编辑:Trow MA, Nybom T. 1991,伦敦,Jessica Kingsley出版社,173-192。

- 131.

R:科学的官僚主义。研究实施和瑞典公务员。适用于:大学与社会。研究与高等教育的社会角色论文集。编辑:Trow MA, Nybom T. 1991,伦敦,Jessica Kingsley出版社,88-98。

- 132.

Thompson PR, Yessian MR:美国卫生与公众服务部监察长办公室的政策分析。在:政策分析组织:帮助政府思考。编辑:韦斯C. 1992年,纽伯里公园,Sage出版社

- 133.

莱斯特·G:循证政策的七个敌人。公共资金与管理。1999,19:5-7。

- 134.

巴顿MQ:发现进程使用。评价:国际理论、研究与实践杂志,1998,4:225-233。

- 135.

学术认同与高等教育政策变迁。伦敦,杰西卡·金斯利出版社,2000年

- 136.

史密斯:衡量研究的社会影响。BMJ。2001年,323:528 -

- 137.

优秀与相关性:研究的评价。高等教育管理学报。1986,10:

- 138.

宏观经济学和卫生委员会:宏观经济学和卫生:投资于卫生促进经济发展。日内瓦,世界卫生组织,2001年

- 139.

史密斯:全球健康的时代。BMJ。2002、325:54-55。

- 140.

泛美卫生组织:在卫生公平决策中利用科学信息的战略。华盛顿,泛美卫生组织健康与人类发展司。2001

- 141.

Mayston D:公共部门的非营利绩效指标。财务责任与管理。1985,1:51-74。

- 142.

卡特·N,克莱因·R,戴·P:《组织如何衡量成功——在政府中使用绩效指标》。1992年伦敦,劳特利奇。

- 143.

罗西PM,弗里曼HE,利普西MW:评价-一个系统的方法。第六版。千橡,Sage出版社,1999年

- 144.

范德文、杜利、赫尔姆斯:《组织变革与创新过程:理论与方法的研究》。纽约,牛津大学出版社,2000

- 145.

《临床实践指南》。见:初级保健的循证实践。编辑:Silagy C, Haines A. 1998,伦敦,BMJ Books

确认

本文基于日内瓦世界卫生组织研究政策与合作部(RPC)委托编写的一份报告,感谢该部门的资助。该报告旨在作为背景文件,为卫生研究利用项目做出贡献,该项目是RPC/世卫组织正在开展的更广泛的卫生研究系统分析(HRSA)行动的一部分。这一举措将为《2004年世界卫生报告》提供信息,健康研究:增进健康的知识.作者感谢世卫组织研究这些问题的团队成员,特别是Shyama Kuruvilla和Tikki Pang的慷慨鼓励和建设性意见。大多数有用的评论也由安德鲁·普莱森特、玛丽·汉高以及杂志公开评审过程中使用的评审人员乔纳森·格兰特和贾斯汀·基恩善意地提供。我们也感谢与会者对该报告较早版本所作的有益评论用户驱动的健康研究由卫生政策和系统研究联盟/塔夫茨大学医学院于2002年9月在法国塔卢瓦尔举办的研讨会。我们特别感谢利用项目专家小组成员John Lavis的审查。

史蒂夫·汉尼和马丁·巴克斯顿也得到了英国卫生部政策研究项目的资助。Miguel Gonzalez-Block感谢挪威和瑞典政府、世界银行以及加拿大国际发展研究理事会为卫生政策和系统研究联盟提供的资金。

所表达的意见仅是作者个人的意见,其责任不在于资助机构。

作者信息

从属关系

相应的作者

额外的信息

相互竞争的利益

SH、MB和MK是由世界卫生组织研究政策与合作部资助的。MG-B是卫生政策和系统研究联盟的经理。

作者的贡献

所有作者都参与了文章结构的设计和文本的贡献。MG-B提供图2和相应的文本。SH起草并发展了这篇文章。

权利和权限

关于这篇文章

引用这篇文章

汉尼,s.r.,冈萨雷斯-布洛克,文学硕士,巴克斯顿,M.J.et al。在决策中利用卫生研究:概念、实例和评估方法。卫生资源政策系统1,2(2003)。https://doi.org/10.1186/1478-4505-1-2

收到了:

接受:

发表:

关键字

- 卫生研究

- 卫生技术评估

- 优先级设置

- 政策制定

- 卫生公平